Douwes Dekker di dalam kepala saya sebelum 2010-an kerap lebih merujuk pada Eduard Douwes Dekker alias Multatuli, si pengarang Max Havelaar itu. Tentu saja samar-samar saya tahu bahwa ada satu tokoh penting lain lagi bernama Douwes Dekker atau yang kerap kita kenal dengan (Danudirja) Setiabudi. Namun, pentingnya orang ini sangatlah samar-samar untuk kepala saya kala itu. Ia memang salah satu dari apa yang kita kenal dengan Tiga Serangkai yang beranggotakan, selain Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat yang belakangan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Barangkali karena pelajaran Sejarah di bangku sekolah dulu yang kurang menarik, dengan segala hormat untuk guru-guru saya di sekolah dulu, di sini bukan berarti penyampaian dari guru yang tidak menarik tetapi karena kurikulumnya sendirilah yang mungkin menyebabkan penyampaian guru perihal itu barangkali tak menarik, sehingga peran Tiga Serangkai ini pun samar-samar di kepala saya dan pentingnya mereka pun setali tiga uang.

Jika Tiga Serangkai saja sudah demikian di dalam imajinasi saya, apalagi E.F.E. Douwes Dekker? Hal ini tentu saja disumbangkan juga oleh bagaimana cara kita mengenang ketiga tokoh tersebut. Sejauh pengetahuan saya, ketiganya memang sudah diangkat sebagai pahlawan. Untuk Cipto Mangunkusumo, kita mendedikasikan Rumah Sakit Umum Pusat yakni RSUP Cipto Mangunkusumo. Sedangkan Ki Hajar Dewantara, kita abadikan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Saya tidak tahu apa yang kita sematkan pada E. F. E. Douwes Dekker selain sebagai nama jalan di beberapa kota seperti di Bandung dan juga Jakarta yang mana itu pun menggunakan nama ala ‘Indonesianya’; Jalan Setiabudi dan Perintis Pers Indonesia yang saya kira tidak terlalu dirayakan juga oleh insan pers saat ini.

Seiring semakin gemar membaca sejarah, pelan-pelan arti penting Si Tuan Kijang, julukan untuk E.F.E. Douwes Dekker yang diberikan oleh Soebagijo IN (terima kasih untuk Sulaiman Harahap atas koreksi dan informasi ini), perlahan-lahan menguak. Ia bahkan menjadi salah satu idola setelah saya mendapat kesempatan mengedit buku bertajuk Douwes ‘Nes’ Dekker (Dr. Danudirja Setiabudi): Pejuang Kemerdekaan dan Anti Diskriminasi Ras (2014) terbitan Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia yang bisa Anda akses di atas. Buku itu, dengan bahasa yang sederhana, dilengkapi timeline dan ilustrasi karena memang diperuntukan untuk siswa SMA, memberi gambaran perihal hidup dari Tuan Kijang ini. Perjalanan hidupnya yang berdurasi 71 tahun itu, boleh saya katakan, jauh sangat menarik dari tokoh-tokoh kebangsaan lainnya yang sudah dirayakan dengan dibuatkan biopik itu. Barangkali, menariknya petualangan E. F. E. Douwes Dekker hanya bisa dikalahkan oleh Tan Malaka. Betapa tidak! Dari menjadi gerilyawan di Perang Anglo-Boer di Transvaal, Afrika Selatan, dibuang dan dipenjarakan berkali-kali, mendirikan sekolah, menjadi mata-mata Jepang, hingga dibuang ke Suriname dan kembali ke Indonesia ketika pecah Agresi Militer Belanda I dijalaninya.

Ernest Francois Eugene Douwes Dekker lahir di Pasuruan pada 8 Oktober 1879 dari ayah seorang Belanda, Auguste Henri Edward Douwes Dekker, dan ibu Indo, Louisse Margareta Neuman. Auguste Henri ini merupakan anak dari Jan yang merupakan saudara dari Eduard Douwes Dekker alias Multatuli. Ia menyelesaikan pendidikan Lagere School Batavia di Batavia. Setamat sekolah, pada usia 18 tahun, ia bekerja di perkebunan kopi Sumberduren milik Pemerintah Belanda di lereng Gunung Semeru, Malang. Ia juga sempat bekerja di pabrik gula tebu Pajarakan, Kraksaan, Pasuruan. E.F.E. Douwes Dekker selanjutnya akan saya sebut dengan sapaannya saja, Nes. Nes sesungguhnya adalah manusia yang romantik (bukan dalam pengertian cinta-cintaan). Sebagaimana ditulis Paul W. van der Veur di dalam buku babonnya tentang E.F.E. Douwes Dekker, The Lion and The Gadfly: Dutch Colonialism and The Spirit of E. F. E. Douwes Dekker (2006) yang sayangnya, sejauh pengetahuan saya, hingga hari ini belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, pada 17 Juni 1899, ibunda Nes meninggal dunia dalam usia 55 tahun. Nes dalam kedukaan memutuskan untuk terjun membantu para petani Boer di Afrika Selatan (Republik Transvaal) di dalam Perang Anglo-Boer yang pecah pada 11 Oktober tahun itu juga.

Nes dan banyak sukarelawan dari Eropa dan dari Hindia Belanda ikut ambil bagian di sana. Secara instan, keputusan untuk ikut berperang di Afrika Selatan itu diambilnya. Pada 2 Februari 1900, ia meninggalkan Batavia dengan menumpangi Kapal Caledonien. Kakaknya, Julius, dan adiknya, Guido, menyusulnya ke Afrika Selatan pada 18 Mei. Pengalaman E. F. E. Douwes Dekker di dalam perang di Transvaal dan nantinya ditangkap dan dipenjarakan di Sri Lanka dituangkannya di dalam serial tulisan bertajuk “Naar Transvaal!” (“Menuju Transvaal!”) I – XXI di Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, koran terbitan Batavia. Tulisannya itu dipublikasikan dari kira-kira Juni – September 1900. Setidaknya, pada “Naar Transvaal! III”, Nes menulis perihal pelabuhan Bombay yang jauh lebih besar dari Tanjung Priok dan di sana ada pemeriksaan kesehatan yang ketat demi mencegah penyebaran penyakit dari negeri tropis. Pada “Naar Transvaal! XXI” ia menulis perihal jatuhnya Benteng Pretoria yang dikuasai pasukan Boer yang hanya berkekuatan 150 orang dan 3 kanon. Di dalam serangan itu, pasukan Boer hanya tersisa 60 orang dan salah satu di antaranya adalah Nes kita. Ia lantas ditahan oleh Inggris. Terakhir, ia ditahan di Sri Lanka. Serial “Naar Transvaal!” barangkali adalah tulisan-tulisan awal Nes yang dipublikasikan secara luas.

Pada usia 24 tahun, setelah dilepaskan dari penjara, ia kembali ke Hindia Belanda dan pertama-tama bekerja pada perusahan kapal Belanda, Koninklijke Paketvaartmaatschappij (KPM). Ia lantas menjadi koresponden Batavia untuk De Locomotief yang kala itu dipimpin oleh Pieter Brooschooft, salah satu penggagas Politik Etis. Dari situ, Nes 100 % terjun di dunia tulis menulis dan menggunakan inisial DD. Setelah berkecimpung di De Locomotief, DD lantas bekerja untuk Soerabaiaasch Handelsblad. Selanjutnya, ia berlabuh di Bataviaasch Nieuwsblad, di Jakarta. Di koran yang terakhir ini, DD punya posisi yang cukup penting. Ketika bekerja di Bataviaasch Nieuwsblad, DD tinggal di Jalan Kramat (sekarang Jalan Kramat Raya), dekat dengan sekolah yang nantinya melahirkan perhimpunan Budi Utomo, Sekolah Dokter Jawa STOVIA. Tentu saja kita bisa dengan gampang membayangkan bahwa cukup mudah untuk para siswa calon dokter itu bertandang ke rumah DD. Dan memang itulah yang terjadi sebagaimana dikatakan Suwardi Suryaningrat yang dikutip van der Veur, “…tidak hanya ia (DD) kerap berhubungan dengan kaum muda Jawa yang selalu dengan tangan terbuka diterimanya di rumahnya, tetapi juga talentanya sebagai jurnalis juga didedikasikan untuk membantu kebangkitan nasionalisme orang Jawa”.

Tanpa perlu mencari referensi, saya membayangkan beberapa siswa STOVIA itu, yang kebanyakan tinggal jauh dari rumah orang tua alias anak kos-kosan, kerap bertandang ke rumah DD untuk sekadar minum kopi dan ngegeragas pisang goreng, misalnya. DD yang berusia menjelang 30-an itu tentu melihat mereka sebagai ‘ade-adeannya’ dan siswa STOVIA kekurangan duit itu melihatnya sebagai ‘abang-abangan’. Di dalam bincang-bincang mereka sambil nyeruput kopi atau teh sambil ngegeragas gorengan di piringnya DD atau, kalau dalam konteks sekarang, “minta sebatang boleh, bang” sangat mudah membayangkan DD semacam memberikan wejangan-wejangan seorang abang-abangan. Perihal cerita serunya dia ikut perang Anglo-Boer beberapa tahun lalu dan ditambah beberapa semacam pemikiran-pemikiran si abang itu. Mungkin tentang penjajahan di Transvaal atau betapa beraninya orang-orang mengangkat senjata membela sejengkal tanah di sana. Tentu juga soal bagaimana dia bisa selamat bersama 59 temannya di Benteng Pretoria. Lalu kita bisa membayangkan beberapa mata terkagum-kagum memandangnya, ada juga mungkin yang menanggapi, “oh, gitu ya Bang”, sambil tangannya lincah ngegeragas gorengan dan menenggak teh atau kopi gelas kedua sambil dalam hati berbisik, “anjay, lumayan nih gretongan”.

Lantas di tengah-tengah perbincangan itu, sesekali abang-abangan Indo ini beranjak ke rak bukunya dan menarik sebuah buku ‘penting’ dan menyerahkannya kepada salah satu dari bocah-bocah itu sambil sedikit memerentah, ‘lu kalau mau ngerti direct actie’, lu mesti baca ini’. Dan si anak dengan mata membesar mengambil buku itu dan berujar, ‘boleh bawa pulang beberapa hari, Bang?’ Lalu pada pertemuan di minggu depannya, si abang-abangan itu sedikit memprovokasi, ‘lu tulislah dikit tanggapan lu tentang buku itu, nanti gw muat di koran gue’. Dan si anak itu pun pulang dan mulai mencorat-coret dan pelan-pelan muncullah seorang pemikir revolusioner. Bocah-bocah yang kena hal seperti itu barangkali termasuk Cipto Mangunkusumo, Suryopranoto, Gunawan Mangunkusumo, dan R. Sumarsono yang nantinya memang banyak menulis dan gagasan-gagasan tulisan mereka itu menyumbang pula pada lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Atau bisa juga dibalik bahwa memang si DD sering mendapatkan kiriman artikel dari bocah-bocah STOVIA ini, yang juga barangkali terselip niatan untuk mencari tambahan uang jajan juga, barulah dia ajak kongkow-kongkow di rumahnya di Kramat Raya.

Atau bisa juga suatu ketika mereka diskusi tentang buku Multatuli dan si abang-abangan ini akan nyeletuk, “yah, meski dia masih kakek gue, tapi gue kritis baca karya dia. Gua bisa bikin karya lebih oke dari itu.” Dan memang benar. DD adalah orang penuh talenta. Selain wartawan, ia juga menulis prosa yakni cerpen dan novel. Salah satu novel karyanya berjudul Het boek van Siman den Javaan; Een roman van rijs, dividend en menschelijkheid (Kitab Siman Orang Jawa: Sebuah Novel Tentang Beras, Pendapatan, dan Kemanusiaan). Novel ini mendapat sambutan negatif di koran dan majalah di Belanda, yang oleh seorang pengagum Multatuli, Gerard Brom, dikatakan sebagai ‘sebuah imitasi tanpa harapan atas Max Havelaar’. Selain novel tersebut, DD menulis beberapa novel lainnya.

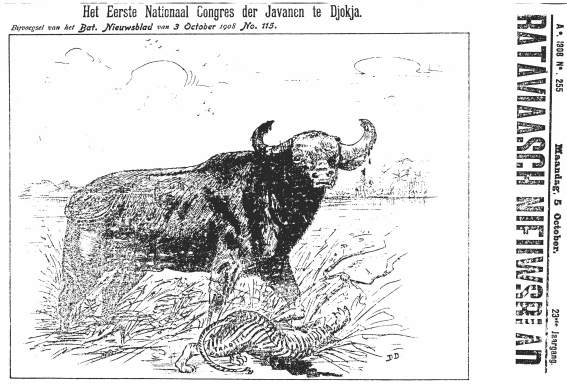

Maka tidak heran, ketika bocah-bocah (atau teman-teman dari bocah-bocah) itu membuat semacam organisasi, Budi Utomo, ia menyambut gembira dan memuat beritanya di koran tempat ia bekerja. Pemberitaannya ini dan juga persetujuan Gubernur Jenderal kala itu membuat Budi Utomo, “…menikmati kedudukan sebagai ungkapan kebangkitan nasional yang pertama dalam bentuk organisasi” (Shiraishi, 46). Barangkali terbersit di dalam hati DD semacam rasa bahwa agitasi dan propagandanya berhasil. Lalu ketika ada kongres di Jogja beberapa bulan kemudian, DD dengan berapi-api membuat sebuah karikatur di Bataviaasch Nieuwsblad.

Namun rupanya, kesadaran Budi Utomo tidak terlalu menarik untuk DD dan juga mungkin ade-adeannya yang paling utama. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat belakangan ke luar dari Budi Utomo yang terlalu Jawasentris dan bergabung dengan DD untuk membentuk Indische Partij. DD sendiri pada 1909 menjadi redaktur Bataviaasch Nieuwsblad. Pada tahun itu pula ia berkeliling Eropa dan beberapa negara Asia. Di dalam perjalanan itu, ia bertemu Presiden Cekoslovakia, Prof. Dr. Thomas Massyaryk, seorang Neo-Kantian, dan pendiri Republik Rakyat Cina, Dr. Sun Yat Sen. Barangkali perjalanan itu membuatnya berpikir ulang tentang sepak terjangnya dan Hindia Belanda. Ia menulis Surat-surat Seorang Biadab dari Dunia Beradab, sebuah laporan perjalanan, yang merupakan sindiran kepada bangsa Barat yang merasa diri lebih beradab dari bangsa Timur.

Setelah pulang pada 1910, ia memilih untuk tinggal di Bandung dan menerbitkan majalah sendiri, Het Tijdeschrift. Lantas, ia menerbitkan koran De Express. Cipto dan Suwardi pun ada di Bandung bersamanya mengurusi terbitan-terbitan itu. Pada 25 Desember 1912, dengan mengorganisir sebuah vergadering yang menurut Shiraishi mungkin merupakan vergadering pertama di Hindia Belanda yang nantinya menginspirasi Cokromainoto untuk membuat hal yang serupa, ketiganya mendeklarasikan berdirinya Indische Partij (IP). DD pada kesempatan itu berpidato bahwa berdirinya IP merupakan pernyataan perang; “sinar yang terang melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan, peradaban melawan tirani, budak pembayar pajak kolonial melawan negara pemungut pajak Belanda” (Shiraishi, 79).

IP adalah partai politik pertama di Indonesia. Program politiknya, Indier voor de Indiers (Hindia untuk bangsa Hindia atau bisa juga dibaca Indonesia untuk bangsa Indonesia). Dalam waktu singkat, keanggotaan IP mencapai 7.500 anggota; 6.000 orang Indo dan 1.500 lainnya kaum pribumi. Anggota ini tersebar di 30 cabang di seluruh Pulau Jawa. IP merupakan perhimpunan modern pertama yang berbenturan dengan Pemerintah Hindia Belanda. Organisasi atau partai ini secara tegas merumuskan, “…suatu ideologi nasional yang kuat dan bertolak dari perbatasan kolonial Belanda” (van Miert, 2003). Ide ini tentu saja pertama dan utama datang dari DD.

Di dalam kacamata Pramoedya Ananta Toer, apa yang diperingati sebagai Kebangkita Nasional saat ini, yakni 20 Mei 1908, menyesatkan. Demikian Pram,

Kebangkitan Nasional yang disenafaskan dengan kelahiran Budi Utomo terasa menyesatkan. Kalau Kebangkitan Nasional toh diperlukan sebaiknya dikaji dulu fakta-fakta sejarah yang memang perpautan dengan itu. Disarankan hari kelahiran partai politik pertama: Indische Partij oleh tiga sekawan E. F. E. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Memang belum dipergunakan nama Indonesia namun sudah sejak berdirinya telah menggagas masalah dan nasionalisme Hindia yang kelak diganti dengan nama Indonesia (Pramoedya dlm van Miert, 2003).

Ip tidak bertahan lama. Pertama-tama, pendirian partai yang keras otomatis membuatnya tidak mendapat izin dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. IP bubar pada Maret 1913. Lantas juga, kedua, pembuangan DD, Cipto, dan Suwardi ke Belanda sebagai buntut dari pamflet Suwardi Suryaningrat, “Als ik een Nederlander was,” yang untuk masa itu sangat radikal karena dari judulnya pun sudah tampak tuntutan dari kaum pribumi untuk sederajat dengan orang Belanda. Ketiganya pun dibuang ke Belanda. Di sana, Suwardi dan Douwes Dekker mengisi waktu dengan lebih banyak belajar. Sedangkan Cipto lebih dahulu pulang ke Hindia Belanda karena kesehatan.

Tiga Serangkai Dalam Karikatur Pada Salah Satu Koran Terbitan Belanda Pada 1913 | Sumber: delper.nlSekembalinya dari Hindia Belanda, tiga serangkai ini terus berjuang; mencoba membangkitkan Insulinde, dan beberapa kerja politik lainnya. Cipto yang dianggap Pemerintah Hindiah Belanda lebih bisa dimaafkan karena sesungguhnya ia terpengaruh oleh tabiat buruk DD lantas menjadi anggota Volksraad. Sedangkan DD dan Suwardi memilih untuk menempuh bidang pendidikan. Era itu juga adalah era ketika Pemerintah Hindia Belanda menekan habis pergerakan-pergerakan politik sebagai imbas dari upaya pemberontakan PKI pada 1926 di Banten dan Sumatra. DD kembali menetap di Bandung dan membuka Ksatrian Institut dan Suwardi Suryaningrat pindah ke Yogyakarta dan mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa dan Suwardi (yang mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara) nantinya akan lebih berumur panjang dari pada koleganya Cipto (yang meninggal pada 1943) dan mentornya DD (meninggal pada 1950). Pada masa inilah DD menulis beberapa buku sejarah untuk dipakai di Ksatrian Institut. Ia menghasilkan buku pelajaran sejarah Nusantara dengan perspektif Indonesia dan bukan perspektif Kolonial Belanda. Ia juga menulis buku sejarah Asia Raya. Buku ini dilarang pemerintah Kolonial Hindia Belanda lantaran perspektifnya lebih condong kepada perspektif Jepang ketimbang Belanda (Eropa). DD dijatuhi hukuman penjara (1936), namun bebas setelah naik banding. Dampaknya, Ksatrian Institut mulai bangkrut. Di Ksatrian Institut ini juga pernah ada seorang guru bernama Sukarno, seorang insinyur yang baru lulus dari sekolah teknik di Bandung.

DD lantas sempat bekerja di Batavia atas tawaran Husni Thamrin. Ternyata, mereka bekerja untuk mata-mata Jepang dan ketika hal itu diketahui Belanda, mereka ditangkap dan dipenjarakan. Husni Thamrin meninggal di dalam tahanan sedangkan Douwes Dekker lantas dibuang ke Suriname hingga 1946, setelah Perang Dunia II selesai. DD yang sudah hampir 70 tahun itu tiba di Tanjung Priok pada awal 1947, menumpangi Kapal Weltervreden. Ia langsung naik kereta menuju Jogjakarta karena kala itu ibu kota negara sedang dipindahkan ke Jogjakarta akibat Agresi Militer Belanda I. Di dalam salah satu gerbong kereta itu, ada juga empat orang perempuan Belanda yang memilih menjadi Indonesia, memilih ikut perjuangan Indonesia. Mereka adalah Annie Kobus dan kedua saudarinya, Betsy dan Miny, serta Dolly. Keempat perempuan, yang kala itu masih muda, ikut suami-suami mereka, orang Indonesia, untuk menjadi warga negara Indonesia dan berjuang di dalam perang antara Belanda dan Republik Indonesia itu, masa Revolusi Fisik, di pihak Republiken. Ketika orang-orang Belanda lainnya tengah berbondong-bondong ke Jakarta dari wilayah Republiken, keempatnya malah masuk ke wilayah Republiken. Kisah keempatnya yang sesungguhnya mengharukan dan memberi warna lain perihal sejarah Indonesia ini bisa dibaca pada karya Hilde Janssen, Tanah Air Baru Indonesia. Sebuah kebetulan yang multi tafsir saya kira ketika keempat perempuan ini masuk ke wilayah Republiken bersama dedengkot, Sang Inspirator Revolusi, E. F. E. Douwes Dekker alias Danudirja Setiabudi.

Ketika kereta api sudah melewati wilayah Kranji, artinya masuk ke wilayah Republiken, tiba-tiba kereta dihentikan dan terjadi keramaian. Annie, Betsy, Miny, dan Dolly kebingungan, apa gerangan yang terjadi. Ternyata, tentara Republiken berbondong-bondong masuk ke kereta dan mengucapkan selamat datang kepada seorang tua yang ada di gerbong depan. Orang tua itu tidak bisa melihat. Penglihatannya terganggu lantaran terlalu lama berada di dalam tahanan. Mendadak, matanya bisa melihat kembali. Dan ia berlinang air mata.

Sesampainya di Jogja, DD dijemput Sukarno, Hatta, dan beberapa tokoh lain, termasuk Ki Hajar Dewantara. Mantan gerilyawan Perang Anglo-Boer itu berujar, “Aku sangat gembira bahwa pada hari tua, aku dapat berada kembali di antara saudara-saudara untuk menawarkan jasa kepada Republik, kendati sebagai prajurit biasa. Sebab, aku adalah seorang penembak jitu”.

Di hari Kebangkitan Nasional ini, saya memilih mengenang Si Tuan Kijang aka Ernest Francois Eugene Douwes ‘ Nes’ Dekker. Saya memilih mengenangnya dengan nama Ernest Francois Eugene Douwes Dekker dan bukan Danudirja Setiabudi untuk menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh kaum pribumi semata, yang cenderung mengesampingkan kaum peranakan, kaum Indo, dan kaum keturunan India dan Arab, tetapi diperjuangkan oleh semua saja mereka; Anak Negeri Hindia Belanda.

Daftar Bacaan

Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, Jakarta: Grafiti, 1997.

Hans van Miert, Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930, Jakarta: Hasta Mitra dan Pustaka Utan Kayu, 2003.

Bima Satria Putra (peny.) Di Bawa Bendera Hitam: Kumpulan Tulisan Anarkisme Hindia Belanda, Yogyakarta: Pustaka Catut, 2018.

Bondan Kanumoyoso (ed.), Bibliografi Beranotasi: Karya E. F. E. Douwes Dekker, Jakarta: Direktorat Sejarah DIrektorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

Agung Ayu Ratih & Berto Tukan (peny.), Douwes ‘Nes’ Dekker (Dr. Danudirja Setiabudi): Pejuang Kemerdekaan dan Anti Diskriminasi Ras, Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, 2014.

Paul W. van der Veur, The Lion and The Gadfly: Dutch Colonialism and The Spirit of E. F. E. Douwes Dekker, Leiden: KITLV Press, 2006.

Hilde Janssen, Tanah Air Baru Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.