Bertamasya di dunia kisah dengan sebuah iming-iming sebelumnya memang bermadu-racun. Berbahagia bila iming-iming itu terpuaskan, sebaliknya kecewa apabila tak ditemukan. Menikmati Lembata dengan terlebih dahulu terprovokasi pengantar penerbitannya, saya tak jamin anda bertemu madu.

Tolle et Lege. Ambil dan bacalah. Begitu penerbit mengakhiri pengantar penerbitan novel ini, setelah menjanjikan sebuah novel yang “…merupakan gugatan keras atas kebekuan dan ketulian Gereja” (hal. v), setara dengan Da Vinci Code serta God’s Spy. Namun yang ditemui justru lebih banyak berkutat pada hubungan dua anak manusia berbeda pilihan dan gaya hidup, Pedro dan Luciola. Memang ada permasalahan kebekuan dan ketulian Gereja dalam Lembata. Tetapi bila ditapis dan dibuang, ia tak memustahilkan terangkainya cerita.

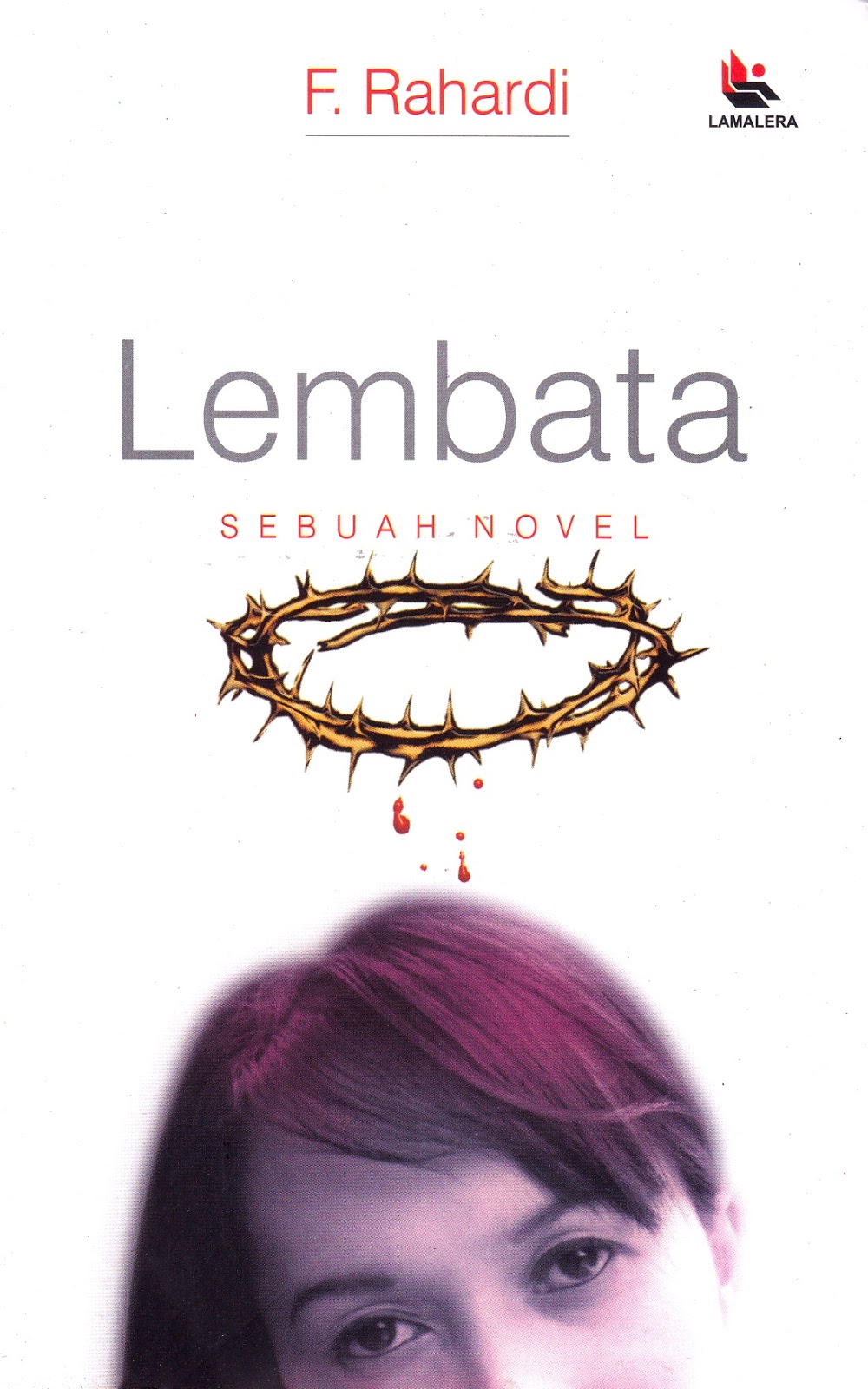

Terlepas dari itu, mengangkat nama sebuah tempat real sebagai judul novel adalah tindakan berani. Apalagi ketika tempat itu begitu sepi publikasi sebelumnya dan jauh dari kata populer. Keunikan Lembata bukan hanya itu. Ia juga adalah novel pertama dari F. Rahardi yang di kancah sastra Indonesia lebih dikenal sebagai penyair dan esais.

Dua Kutub Berbeda

Lembata ampunya tokoh utama pastor muda Keuskupan Larantuka, Pedro, dan Luciola, putri konglomerat-pembisnis lintas benua. Bersettingkan Jakarta, Larantuka, Lembata, Darwin, Montreux, Monaco, dll, Lembata berkelindan bersama sosok Luciola yang kaya sonder-ampun, berpadu Pedro dan masyarakat Lembata yang sonder-ampun pula miskinnya. Bayangkan! Uang yang dihambur-hamburkan Luciola dalam sehari, hampir sama dengan jumlah pendapatan empat kepala keluarga di Aliuroba sebulannya. Hidup bebas a la manusia modern dikonfrontasikan dengan kepatuhan hidup selibat seorang pastor Katolik. Luciola atau Ola adalah anak metropolis yang akrab dengan kebebasan, free sex, dan alkohol. Dengan uang yang ia punya, apa pun mampu didapatnya. Di sisi lain, Pedro yang berlatar belakang kota tua Katolik, Larantuka, begitu setia pada kaul hidup selibat dan kaul kemiskinannya. Keduanya bertemu di kampus Atma Jaya.

Lembata pun berhulu ketika Luciola jatuh cinta pada Pedro. Segala hal dicobanya untuk bisa menikahi Pedro, atau setidak-tidaknya berhubungan seks semalam saja. Dari menyertai Pedro ke tempat tugas barunya di Paroki Aliuroba yang miskin hingga mengirimkan foto-foto hubungan seksnya dengan para gigolo Monaco dilakukan Ola. Namun, bahkan setelah Pedro menanggalkan jubah pastornya pun, Pedro tetap teguh pada pilihan hidup selibat.

“… Papi, aku mau bekerja untuk kemanusiaan. Melalui Gereja, aku mau bekerja untuk kemanusiaan. …… Kamu masih mau tetap membantu aku bukan? Pedro, cinta, terlebih seks, ternyata memang bukan hal yang utama ya?” (hal. 256). Itulah akhir cerita ini, ketika Luciola yang modern ’menyerah’ pada pendirian dan pilihan Pedro.

Sebuah Solusi Utopis?

Selain berhasil menyusupkan problematika pemerintahan dan gereja lokal Lembata kontemporer, F. Rahardi yang pernah berkhitmat di majalah Trubus ini pun renyah menampilkan potensi pertanian tanah Lembata. Dengan rinci diuraikannya unsur-unsur tanah, iklim, dan potensi serta komoditi-komoditi yang cocok untuk tanah di daerah yang terlanjur dicap tandus itu. Pemahaman Rahardi akan dunia pertanian lokal mau pun global mengkristal dalam novel ini. Bukan hanya potensi tanah dan komoditasnya yang dibahas, Lembata seakan ’menciptakan strategi’ melawan hegemoni pasar pertanian global.

Sayang. Strategi yang tercipta dalam Lembata terkesan utopis, mengejar akhir cerita yang manis, berbau deus ex machina. Luciola yang sonder-ampun kayanya itu menjadi dewi penyelamat bagi petani Aliuroba. Dengan kekuasaan dan uangnya, Ola memungkinkan petani Aliuroba mandiri dan punya posisi tawar dalam berhadapan dengan pemerintah, pun pula mafia perdagangan pangan global. Bukankah ini sebuah dongeng sebelum tidur yang terlampau manis, ketika hampir semua petani di negeri penghasil padi terbesar ketiga dunia ini begitu merana hidupnya?

Selain itu, Lembata kurang berhasil pula menjadi novel yang mengalir indah dengan dialog-dialog dan jalan cerita yang mampu membuat terpana. Lembata lebih banyak diisi monolog-monolog tanpa interaksi intens para tokoh. Masalah pertanian, kemiskinan, dan perbedaan kontrasnya dengan kekayaan Ola, dengan tak apik menjadi unsur-unsur cerita yang tidak saling menyatu. Sehingga, pada tikungan kesekian novel ini, niscaya rambu-rambu kebosanan menanti. Hadirnya Luciola sebagai penggoda Pastor Pedro—yang terkesan terlampau suci, tak semanusiawi, misalnya, tokoh Saman-nya Ayu Utami—pun cukup mengganggu bila dibaca dengan kaca mata pembacaan yang lain. F. Rahardi seakan ’melestarikan’ konstruksi sosial patriarkis, di mana perempuan selalu menjadi sumber masalah manusia. Lembata-pun menambah panjang daftar kisah yang bias jender, di mana tokoh penggoda nan jahat kerap berkelamin perempuan.

***

Terlepas dari semua itu, Lembata termasuk novel yang patut dinikmati dengan kekritisan dan juga empati pada korban ketakadilan dunia; para petani kecil di seluruh pelosok negeri ini. Lembata mungkin punya sumbangsih kecil yang patut dilirik, ketika ia membisikan sebuah mimpi para petani dari tanah miskin di pelosok-pelosok Pulau ’lomblem’ Lembata.

Bila bahan-bahan baku Lembata menjadi adonan cerita yang tak semiskin ini, lebih menarik, saling padu dan nir-pisah, niscaya novel ini menjadi mata air penyegar di tengah kemelut krisis pangan global. Ia bisa pula menjadi peringatan keras, di tengah mengaburnya identitas Indonesia sebagai negara agraris dewasa ini.

Judul: Lembata (sebuah novel)

Pengarang: F. Rahardi

Tebal: x + 256 halaman

Penerbit: Penerbit Lamalera, Yogyakarta

Tahun terbit: Juli 2008

Catatan:

1. Resensi novel Lembata ini pertama kali dipublikasikan di blog saya yang lama, Kecoa Merah, pada Kamis, 28 Mei 2009.

2. Foto-foto karya Andre Kriting, kecuali foto sampul novel Lembata.