Mei sedikit lagi berlalu dan di awal Juni nanti kita merayakan kelahiran Pancasila. Barangkali rutinitas yang demikian, dari tahun ke tahun terkhusus setelah reformasi, membuat kita menganggapnya biasa. Setidaknya, saya menganggapnya biasa. Atau jika pun tersadar, setidaknya saya menganggapnya kebetulan yang biasa.

Bulan Mei untuk kalender berbangsa dan bernegara kita adalah bulan penuh murung. Ia diisi oleh pelbagai kegiatan yang mengingatkan kita pada tragedi-tragedi yang terjadi di masa Orde Baru mau pun di masa kini. Dan 1 Juni adalah hari yang menunjukkan optimisme. Alasan kita memperingati tanggal itu adalah peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan. Kita memperingati sebuah optimisme, kelahiran Pancasila yang terjadi sebelum kemerdekaan, dan kita memperingati Mei sebagai tragedi-tragedi yang terjadi setelah kemerdekaan. Berilah saja ikon tangisan pada kalender bulan Mei Anda dan kepalan tangan optimisme pada tanggal 1 Juni di kalender yang sama. Sebuah ironi pun terbentang pada kita.

I

1 Juni yang diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila itu, sebagaimana informasi yang mudah kita dapatkan, adalah hari di mana Sukarno berpidato pada rapat BPUPKI perihal konsep awal negara Indonesia. Rumusan Mohammad Yamin-lah, sebagaimana sejarah yang kita tahu belaka pula, lantas dipakai.

Seiring berjalannya waktu, kelima sila itu mendapatkan simbol-simbolnya. Lantas disematkanlah simbol-simbol itu pada sebuah ikon yang menjadi lambang negara. Tentu juga tidak serta merta berbentuk lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Ada perubahan-perubahan pada desainnya hingga menemukan desain yang dianggap paling fiks yang hingga kini belum berubah. Sebagaimana juga dengan peta wilayah kita, bisa jadi pula suatu waktu desain lambang negara itu berubah juga.

Tentu saja, kita berharap itu tidak terjadi. Bayangkanlah apa yang tertanam di kepala bangsa ini bertahun-tahun lamanya tiba-tiba berubah begitu saja. Pasti menimbulkan kehebohan, dengan segala variannya, begitu rupa. Sama seperti kehebohan seputar kiri, komunisme, marxisme akhir-akhir ini. Sebuah kebohongan yang dianggap sebagai kebenaran bertahun-tahun oleh sebagian besar bangsa ini, ketika coba ditunjukkan kebenarannya, akan mendapatkan perlawanan. Tentu saja kita tak menutup mata pada status quo yang tak mau terganggu. Namun status quo ini barangkali bak gayung bersambut ketika bertemu sebagian besar masyarakat yang tadi itu. Kenapa sampai sebagian besar masyarakat bisa percaya pada sesuatu yang sesungguhnya adalah kebohongan, tentu banyak alasannya. Entah pencucian otak yang terjadi begitu lama, entah informasi yang tidak merata persebarannya, pendidikan yang kurang, dsb.

II

Harapan bahwa tidak akan lagi terjadi perubahan pada lambang negara dan batas-batas wilayah negara punya hubungan tak langsung pada bulan Mei di dalam kalender kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sejak lama kita mendengar semboyan “NKRI Harga Mati”. Barangkali, perlu diperiksa lagi, makna semboyan ini muncul pertama kali dalam nada yang positif. Konferensi Meja Bundar bukan mengakui Republik Indonesia melainkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno lantas mengembalikannya pada Republik Indonesia dengan konsekuensi-konsekuensi ketidakpuasan daerah atas Jakarta. Bisa jadi juga “NKRI Harga Mati” ini berkumandang saat itu, lantas di dalam dada para sukarelawan Ganjang Malaysia serta Trikora.

Di tangan ABRI dan lantas TNI di kemudian hari, “NKRI Harga Mati” mendapat makna dan penerjemahannya sendiri pula. Tidak ada kompromi, tidak ada ba-bi-bu, pokoknya dari Sabang sampai Merauke tidak ada masalah. Demi meredam ‘masalah’, kekerasan dilakukan. Atau demi ‘segalanya terlihat baik-baik saja’, kekerasan ‘perlu’ dilakukan. Tentu tidak sesederhana ini memang. Banyak varian-varian dan silang sengkarutnya. Hal yang demikian ini memakan korban dari Sabang sampai Merauke sejak Orde Baru. Reformasi, berhentinya Soeharto, salah satunya merupakan ketidak-puasan atas keadaan yang demikian itu. Pada titik itu, kita memperingati Mei yang sebentar lagi lewat.

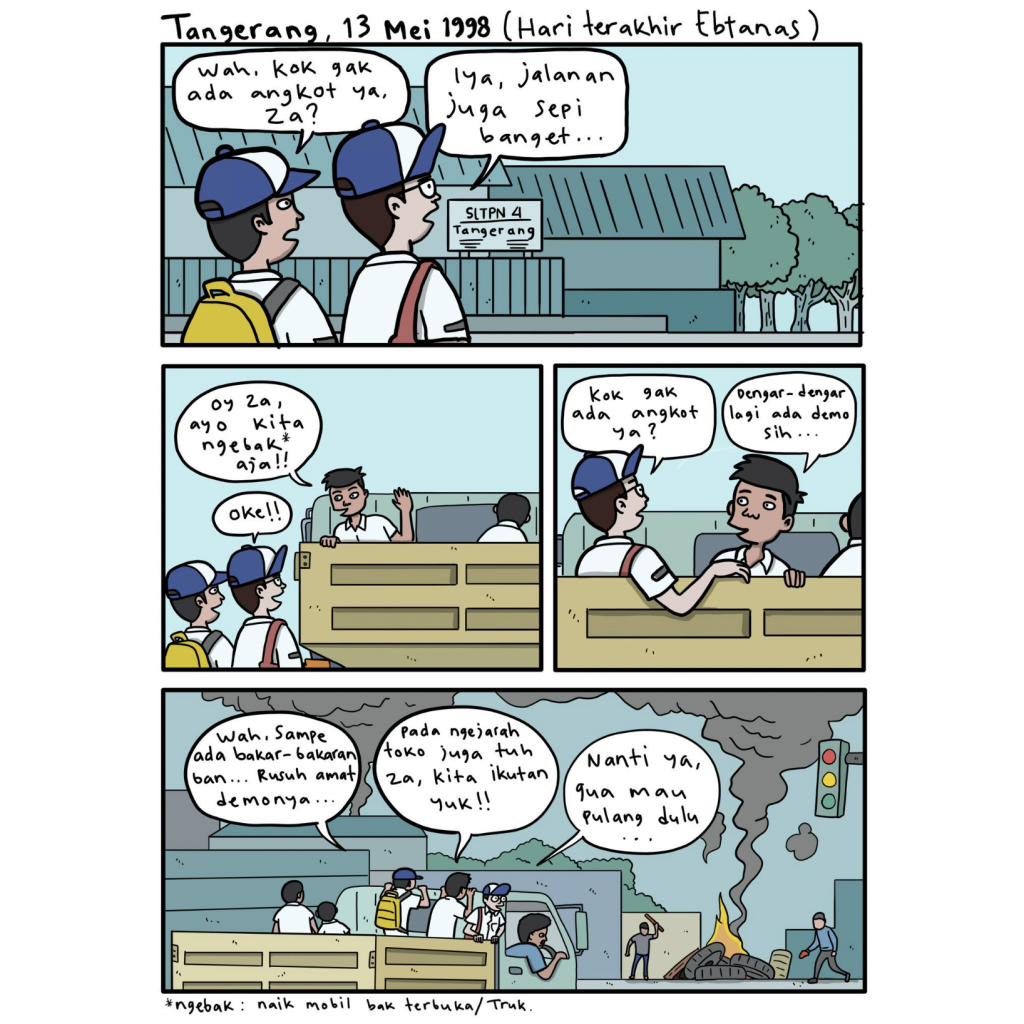

Mei adalah bulan para mahasiswa yang gugur demi Reformasi. Mei adalah etnis Tionghoa yang dibunuh, diperkosa, diporak-porandakan sebagai tumbal perubahan yang didambakan. Mei dengan demikian juga adalah korban di Aceh, Papua, Poso, dan lain sebagainya. Mei adalah mereka yang hilang tak pernah ditemukan seperti Widji Thukul. Mei menjadi sebuah bulan yang begitu mengerikan, horor, dan begitu dekat, pengalaman langsung yang sulit digambarkan dengan kata-kata bagi sebuah generasi di negeri ini.

III

Bagaimana kita bisa merasa begitu optimis dengan merayakan kelahiran Pancasila setelah sebelumnya, sehari sebelumnya, kita masih mengingat tragedi? Jika hari yang satu dengan hari yang lainnya adalah unit-unit yang saling terpisah, dijalani tanpa kesinambungan di antaranya, barangkali memang bukan masalah benar. Tetapi bagaimana jika hari demi hari dijalankan dengan kesadaran akan korelasi di antaranya; bahkan berkolerasi juga dengan masa lalu dan juga masa depan? Bisa saja kita membacanya demikian; demi Pancasila yang lahir pada 1 Juni itu maka bulan Mei menjadi bulan penuh tragedi.

Bagaimana kita bisa merayakan kelahiran Pancasila sebagai sebuah optimisme, ketika kenangan luka atas tragedi Mei belum juga terhapus benar dari pelupuk mata? Jika memang perayaan atas kelahiran Pancasila sekadar seremonial tanpa perlu ba-bi-bu pemaknaan, tentu saja ini bukan masalah. Tetapi tentu perayaan yang kosong tak diinginkan bukan? Apalagi pemerintah ingin menetapkan tanggal 1 Juni ini sebagai hari libur nasional. Jangan-jangan hanya sekadar menambah kemungkinan long weekend di tahun-tahun yang akan datang.

Lebih manis bagi saya, jika 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional bersamaan atau didahului dengan penyelesaian tragedi-tragedi yang menyelimuti bulan Mei. Sehingga, ketika suatu hari orang Indonesia berlibur di 1 Juni, tidaklah diisi dengan keharuan mengingat keluarga yang menjadi korban Mei, atau nasib sendiri yang jadi tak menentu karena tragedi bulan Mei. Melainkan diisi dengan libur yang penuh bahagia lantaran segala masalah yang menyelimuti bulan sebelumnya sudah diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Catatan: Tulisan ini dipublikasikan pertama kali di Rubrik Oase IndoProgress, 28 Mei 2016.