Pada perhelatan Jakarta International Literary Festival 2019, saya bersama kawan Sulaiman Harahap berkesempatan untuk menggarab penelitian dalam rangka pameran Batjaan Liar. Di atas adalah video penjelasan tentang pameran tersebut dan di bawah ini sedikit catatan untuk seksi-seksi di dalam pameran tersebut. Saya agak lupa, apakah catatan ini disertakan pada pamerannya atau tidak. Yang pasti, ia masih tersimpan di harddisk saya. Catatan ini tentu saja ditulis bersama Sulaiman Harahap. Tambahan: foto-foto yang saya lampirkan ini juga adalah foto-foto yang ditemukan atau diambil selama penelitian tersebut.

***

PENJELASAN PER BAGIAN PAMERAN ‘BATJAAN LIAR’

AWAL: BATJAAN LIAR

Dari namanya, batjaan liar, tentu saja konotasi yang dihasilkannya bersifat negatif. Dengan nama itu, terkesan bacaan-bacaan yang tergolong di dalamnya berangkat dari wilayah yang entah, penuh bahaya, menakutkan, dan tak terprediksikan. Singkatnya, membahayakan bagi para pembacanya. Sebagaimana diketahui, sebutan ‘batjaan liar’ ini diberikan oleh penguasa kolonial belanda pada bacaan-bacaan yang tidak dikuratori oleh mereka atau bacaan-bacaan yang dihasilkan oleh para penulis Anak Negeri Hindia Belanda. Tepatnya, bacaan-bacaan yang dihasilkan oleh para penulis yang terafiliasi dengan kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia periode awal dan juga para penulis Tionghoa peranakan. Tentu, dengan menggunakan istilah ‘batjaan liar’, secara otomatis orang dibawa pada asumsi bahwa ada bacaan yang tidak liar. Bacan yang tidak liar demikian ini tentu saja mengasumsikan dampak yang berkebalikan dengan dampak yang dibawa oleh bacaan liar. Dan tentu saja, bacaan yang masuk di dalam golongan ini adalah bacaan-bacaan yang dikuratori oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Commissie voor de Inlansche School en Volkslectuur (Komisi untuk Bacaan Rakyat) yang didirikan pada 15 Agustus 1908. Kita mengenalnya secara umum dengan Balai Poestaka. Dan sejarah sastra Indonesia arus utama menempatkan Balai Poestaka ini sebagai batu penjuru kemunculan sastra modern Indonesia.

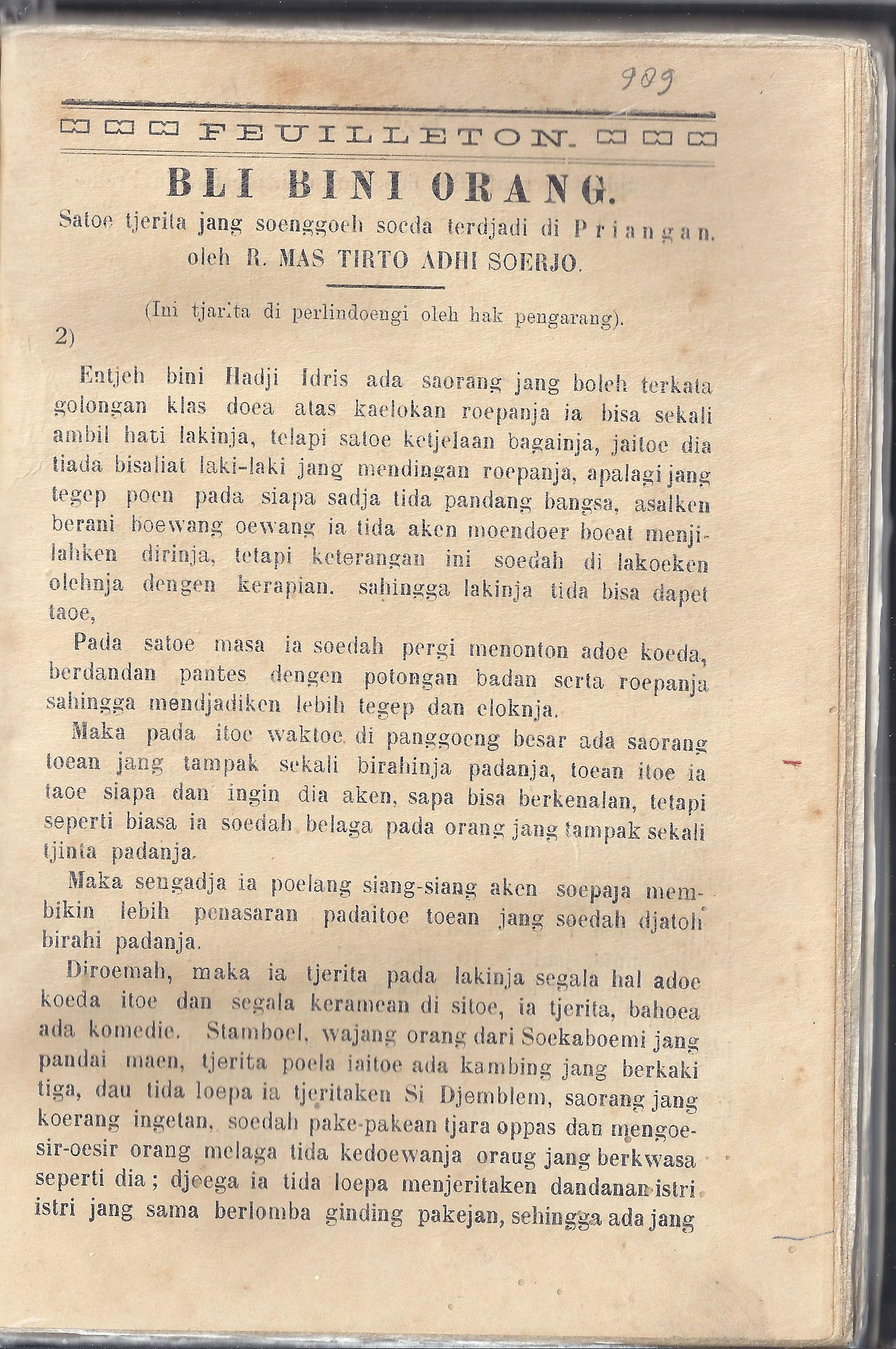

BAGIAN I: BATJAAN LIAR/KAUM PERGERAKAN

Kesadaran menggunakan bacaan sebagai senjata perjuangan muncul sedari awal di dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tentu saja ini bukan berarti bahwa perjuangan melalui jalan lain tak penting. Namun sejarah jelas menunjukkan bagaimana perjuangan kemerdekaan itu berjalan beriringan dengan produksi-produksi bacaan. Hal ini barangkali muncul dari pandangan bahwa kemerdekaan hanya mungkin dicapai ketika masyarakatnya menyadari atau memahami hal tersebut. Bacaan liar kaum pergerakan juga bisa dilihat sebagai, selain upaya penyebaran ide, wacana tandingan atas wacana yang diciptakan oleh pemerintah kolonial. Selain fiksi, batjaan liar kaum pergerakan juga banyak yang berupa artikel di surat kabar dan majalah. Kebanyakan merupakan majalah atau surat kabar organsisasi pergerakan itu sendiri. Di dalam artikel-artikel ini tampak jelas bagaimana polemik dilancarkan secara serius kepada pemerintah Kolonial Belanda serta Balai Poestakanya. Hampir semua penulis di dalam konteks Batjaan Liar Kaum Pergerakan ini dikenal juga sebagai aktivis yang getol pada masanya. Sebutlah saja seperti Semaun, Muso, Tirto Adhi Suryo, Mas Marco Kartodikromo, Suwardi Suryaningrat, dan W. R. Supratman.

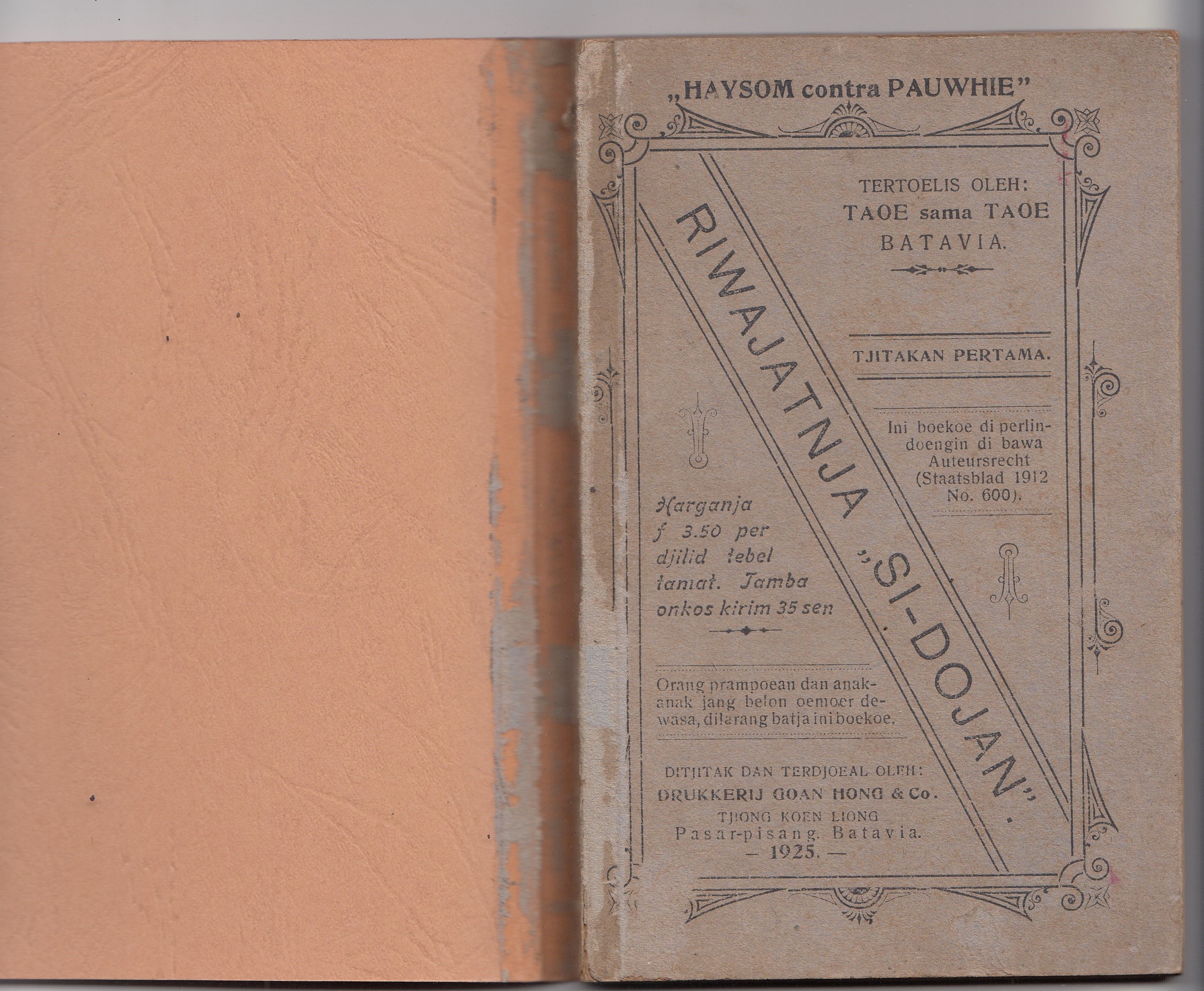

BAGIAN II: BATJAAN LIAR/TIONGHOA PERANAKAN

Kebutuhan bacaan untuk rakyat jelata dipenuhi oleh perusahan penerbitan milik Tionghoa peranakan yang marak bermunculan di akhir abad 19. Awalnya kebutuhan akan pers semata-mata dilatari motif bisnis. Sebagai sebuah bisnis baru yang menandakan juga modernitas, bisnis pers cukup menggiurkan kala itu. Bisnis bacaan pun setali tiga uang. Karya-karya Tionghoa Peranakan awalnya lebih banyak merupakan karya-karya saduran atau karya terjemahan. Lantas, setelahnya mulai muncullah tulisan-tulisan mandiri dari para pengarang Tionghoa Peranakan. Hampir ratusan judul buku bahkan lebih terbit di masa-masa itu. Tema yang diangkat pun beragam. Para penulis Tionghoa Peranakan ini bisa dikatakan sebagai para pencatat keadaan zaman yang baik. Di dalam karya-karya mereka bisa dilihat fenomena masyarakat Hindia Belanda, tentu saja kebanyakan di antaranya adalah masyarakat Tionghoa Peranakan, dalam menghadapi modernisasi kala itu yang pelan-pelan melingkupi kehidupan mereka. Bahkan tak jarang, para penulis Tionghoa Peranakan ini menyebutkan secara persis di mana peristiwa yang diceritakannya itu terjadi.

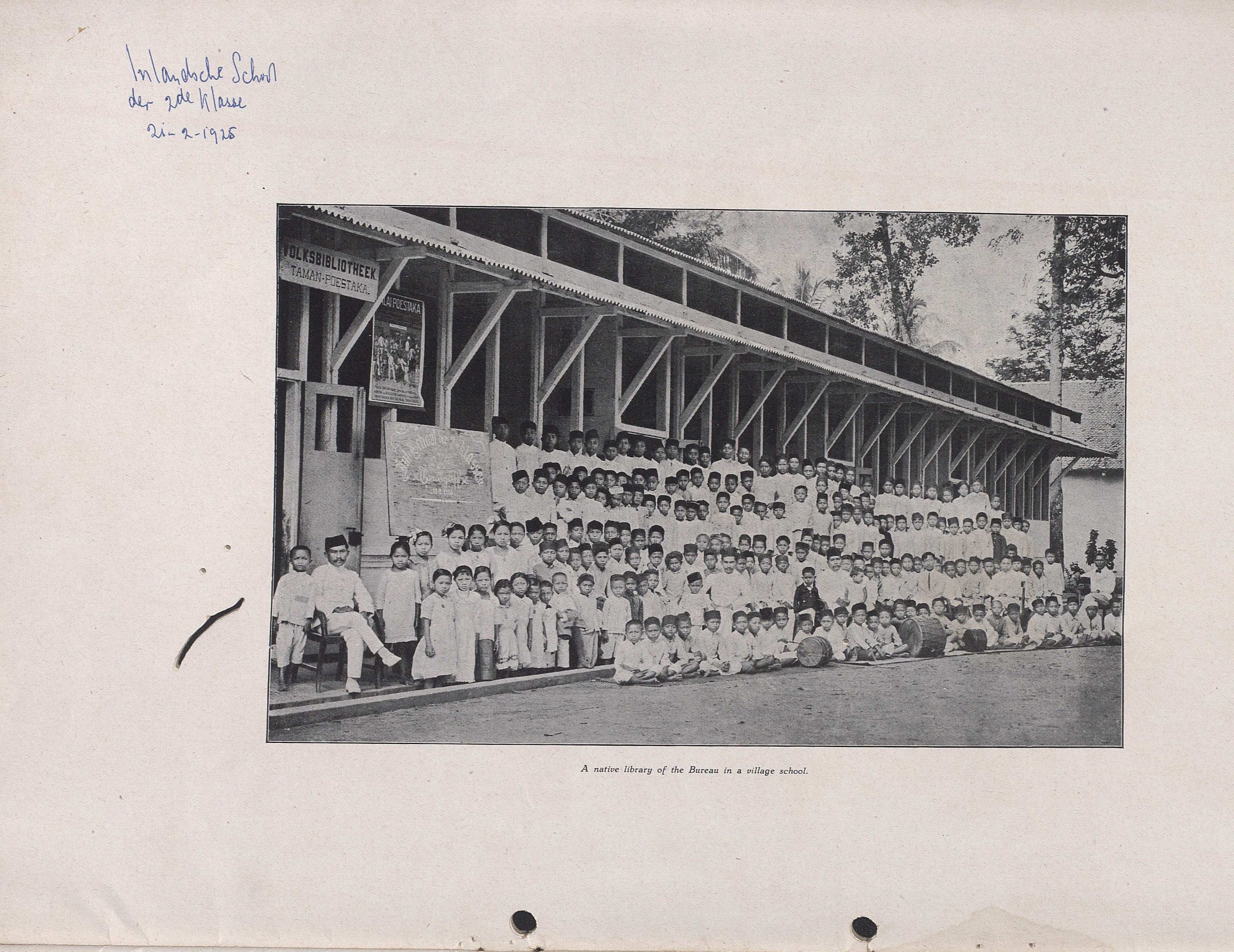

BAGIAN III: BALAI POESTAKA ATAWA BATJAAN YANG TAK LIAR

Jika dua bagian lain di dalam pameran ini barangkali asing untuk kebanyakan dari kita, bagian ini tentunya sangat familiar. Bagi sesiapa yang pernah mempelajari sastra Indonesia sejak bangku SD atau pun sekolah selanjutnya, artinya hampir semua orang Indonesia sejauh ia mengenyam pendidikan dasar, tentu pernah mendengar dua kata ini, Balai Pustaka. Buku-buku yang ada di bagian ini pun barangkali tidak terlalu asing untuk kita. Ketidakasingannya ini lantaran sejarah sastra Indonesia yang ‘resmi’ memang mencatat bahwa perkembangan sastra Indonesia modern dimulai dari novel Salah Asuhan karya Abdul Moeis yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Historisitas sastra ala para sarjana Belanda, salah satunya diwakili oleh Profesor Dr. Andries “Hans’ Teeuw, ini lantas diteruskan atau diterima oleh para sarjana sastra Indonesia, bahkan oleh orang dengan kaliber setingkat Hans Bague Jassin. Seolah-olah orang Nusantara baru memahami aksara latin dan dengan demikian pengetahuan ‘sastra’ modern oleh karena kebaikan hati dari Balai Pustaka. Nama besar Balai Pustaka sebagai yang berjasa dalam membentuk sastra modern Indonesia ini bisa dikatakan menjadi narasi utama historiografi sastra Indonesia sejauh ini. Pasca reformasi setidaknya, muncullah narasi-narasi baru historiografi sastra Indonesia di luar narasi jasa Balai Pustaka sebagai soko guru sastra modern Indonesia. Tentu saja, hal ini bukan berarti bahwa sebelum reformasi tidak ada sama sekali narasi yang demikian. Adalah Bakri Siregar dan Pramoedya Ananta Toer pada era 1950-an misalnya sudah membuat narasi sejarah sastra Indonesia di luar narasi sejarah dengan dominasi Balai Pustaka.