Ilmu pengetahuan modern tidak bisa tidak adalah sesuatu yang berasal dari barat. Bercemin pada pengalaman Indonesia, melalui politik etislah masyarakat pribumi Indonesia bisa mengenal sistem pendidikan modern dan mengenyam sistem pendidikan modern. Dengan kata lain dari masyarakat Eropalah, dalam hal ini penjajahan Belanda, Bangsa Indonesia mengenal pendidikan modern bahkan lebih jauh lagi konsep bangsa itu sendiri. Politk Etis adalah sebuah program pemerintah kolonial kala itu untuk membalas budi masyarakat jajahan atas jasa-jasa mereka selama ini. Asumsi di balik politik etis ini adalah balas budi dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan modern, sistem irigasi modern bagi masyarakat terjajah di Hindia Belanda. Apa yang ada di balik asumsi ini adalah asumsi yang lain yakni masyarakat terjajah yang terbelakang dan perlu diperkenalkan dengan laku hidup modern yang lebih baik. Maka, politik etis selain sebagai balas budi bisa juga dilihat sebagai sebentuk kebaikan dari penjajah terhadap terjajah Hindia Belanda. Perlahan-lahan, narasi sejarah kita perihal nasionalisme yang menyertakan perihal Politik Etis didalamnya pun membentuk imajinasi seperti ini; bahwa lantaran politik etislah—pendidikan modern yang ‘dihadiahi’ oleh penjajah Belanda kepada Hindia Belanda—maka kebangkitan nasional melalui Budi Utomo dimungkinkan.

Barangkali narasi seperti ini bisa diperpanjang lagi oleh contoh kasus-contoh kasus yang lain. Kaum penjajah, Eropa, ketika mengarungi dunia untuk mencari koloni-koloni barunya memang punya asumsi yang demikian ketika bersua masyarakat atau penduduk setempat. Cerita tentang penduduk setempat yang primitif dan barbar menjadi cerita yang seru nan mendebarkan bagi masyarakat yang tinggal di Eropa kala itu. Kebudayaan di luar Eropa dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang bukan kebudayaan beradab, masih barbar. Pandangan seperti ini sangat kentara ketika misalnya Eropa memberi label kepada masyarakat di luar Eropa sebagai ‘kulit berwarna’. Dengan keangkuhan sebagai masyarakat yang lebih berbudaya, masyarakat Eropa melihat masyarakat lain di luar dirinya dan memberi cap-cap tertentu pada mereka. Bersamaan dengan itu di dalam ranah ilmu pengetahuan sosial pun hal ini terbawa sehingga muncul pandangan seperti teori modernisasi dan cara pandang orientalisme.

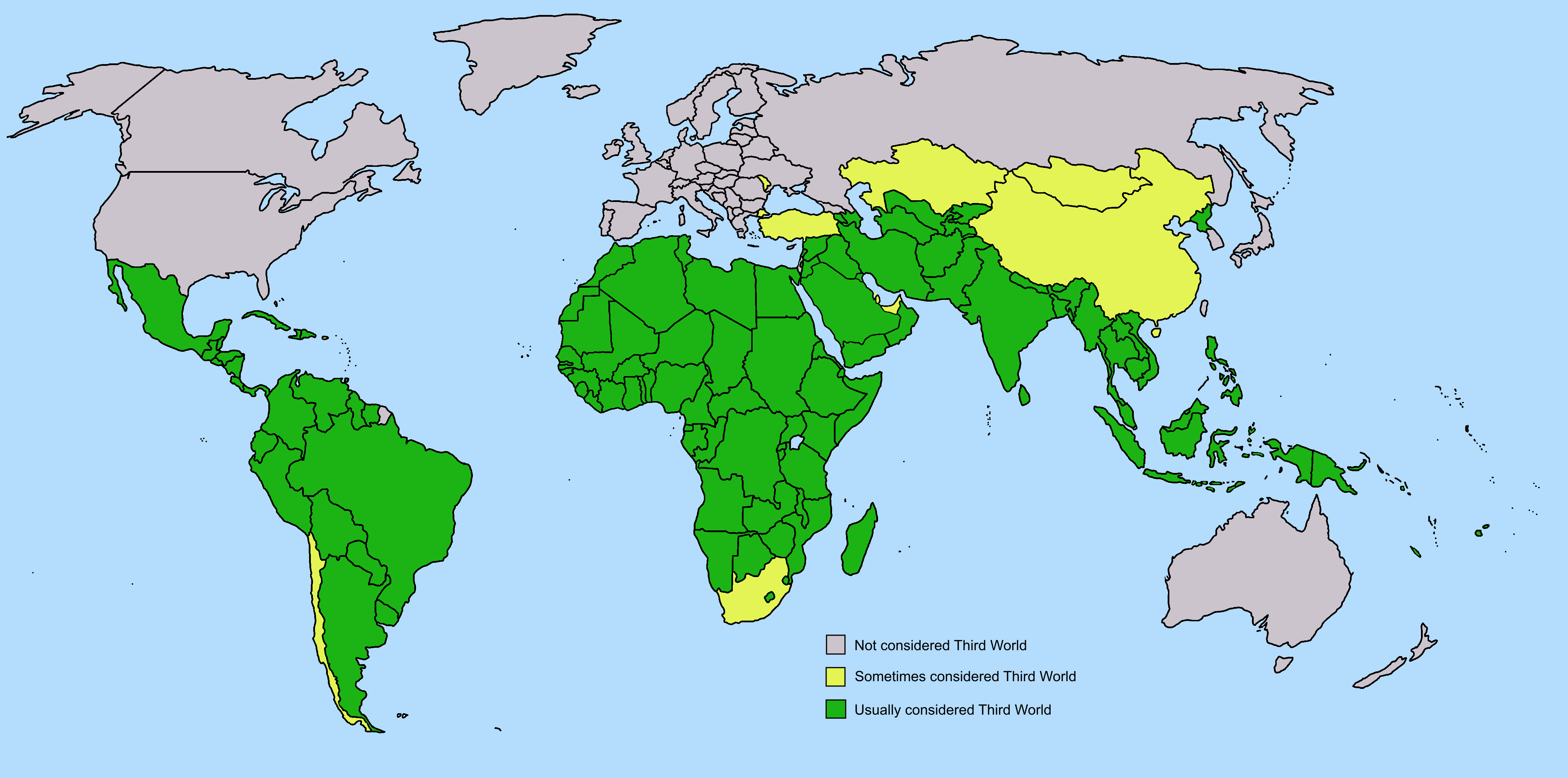

Masyarakat dunia ketiga atau intelektualnya tidak butuh waktu lama untuk bereaksi terhadap hal itu. Teori Postkolonialisme dan Teori Dependensia klasik barangkali adalah dua contoh paling besar tentang perlawanan itu. Asumsi di balik kedua teori ini tentu saja emansipasi; sebuah tema yang menjadi perhatian serius dari marxisme. Dalam tulisan ini akan coba dilihat teori postokolonialisme dan teori dependensia serta bagaimana relefansinya dengan Indonesia yang berposisi sebagai negara dunia ketiga. Untuk itu maka pertama tulisan ini akan mencoba memaparkan secara ringkas teori postkolonialisme dan teori dependensia. Selanjutnya pada bagian kedua akan coba menggunakan kedua teori itu untuk membaca keadaan Indonesia dahulu dan sekarang. Selanjutnya, ketiga, sebagai bagian penutup, akan ada sedikit rangkuman dan catatan.

Mata dan Suara Dunia Ketiga: Teori Postkolonialisme dan Teori Dependensia

I. Teori Postkolonialisme dan Orientalisme Edward Said

Teori Postkolonialisme, berdasarkan dari namanya, tampak sebagai sebuah reaksi terhadap teori kolonialisme. Bisa dikatakan, postkolonialisme baru bisa muncul lantaran adanya kolonialisme. Kolonialisme bisa dikatakan sebagai sebuah paksaan dari luar sebuah komunitas masyarakat yang datang dan mengganggu kehidupan dari masyarakat yang dijajah tersebut. Perkembangan kolonialisasi kerap kali mengakibatkan tabrakan budaya dan juga tabrakan kepentingan yang diderita oleh masyarakat di wilayah jajahan. Kolonialisasi bukan saja sebauh lema politik semata tetapi lebih jauh ia juga adalah lema ekonomi. Kolonialisasi didorong oleh hasrat akan penguasaan sumber daya ekonomi dari negara kolonial terhadap negara atau wilayah yang dijajahnya. Dengan demikian tak heran kolonialisasi adalah sebuah nama yang identik pula dengan peperangan, penundukan, perampasan serta pemaksaan.

Kolonialisme ini bukan terjadi baru pada era modern. Ania Loomba menunjukkan bahwa Yunani dan Romawi pun sudah melakukan kolonialisasi. Wilayah-wilayah koloni kedua kerajaan ini tersebar misalnya di daerah-daerah Afrika Utara dan juga daerah-daerah Asia Kecil. Kolonialisasi pun terjadi di wilayah Asia oleh Mongolia.[1] Lebih lanjut, Loomba menyebutnya sebagai kolonialisme kuno.

Kolonialime modern adalah proses kolonialisasi yang terjadi sejak abad delapan belas hingga kini. Para pelakunya adalah negara-negara Eropa yang oleh kareba kebutuhan sumber daya demi industri yang pesat berkembang pasca revolusi industri di Inggris mencari sumber daya tersebut di luar wilayah Eropa. Pada awalnya, misalnya dalam kasus Indonesia, kolonialisasi datang dengan kedok perdagangan, lantas berkembang menjadi monopoli perdagangan dan lantas penundukan serta penjajahan. Ketika itu sistem ekonomi dan pandangan-pandangan barat yang diskriminatif diberlakukan di tanah-tanah jajahan. Hal yang tidak terjadi ketika mereka pertama kali datang sebagai pedagang biasa. Dengan cara pandang tertentu yang dibuat sedemikian rupa sebagai sesuatu yang berterima pada masyarakat terjajah, negeri-negeri kolonial ini menciptakan status mereka sebagai warga utama dan masyarakat jajahan sebagai warga kedua. Perlawanan terhadap keadaan seperti itu atau oposisi biner seperti itu datang dari teori postkolonialisme.

Menurut Leela Gandhi, buku Orientalism karya Edward Said kerap dipandang sebagai fase awal teori postkolonial. Lebih jauh dikatakannya bahwa buku tersebut merupakan buku pertama dari tiga buku yang khusus mendedah hubungan historis antara dunia Islam, dunia Timur tengah dan ‘orinetal’ di satu sisi serta di sisi lainnya membahas imperealisme Amerika dan Eropa.[2] Di dalam Orientalism, Said mendedah pemikirannya perihal postkolonialisme yang disebutnya dengan orientalisme. Di sana ia hendak melawan pola pikir oposisi biner yang menurutnya merupakan cara barat melegitimasi kekuasaannya atas negara-negara jajahan.[3] Lebih jauh dikatakannya bahwa orientalisme adalah suatu cara untuk memahami dunia Timur berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman manusia Barat Eropa.[4]

Edward W Said menyatakan orientalisme memandang Timur sebagai sesuatu yang keberadaannya tidak hanya disuguhkan melainkan juga tetap tinggal pasti dalam waktu dan tempat bagi Barat. Seluruh periode sejarah budaya, politik, dan sosial Timur hanyalah dianggap sebagai tanggapan semata-mata terhadap Barat. Barat adalah pelaku (actor), sedangkan Timur hanyalah penanggap (reactor) yang pasif. Barat adalah penonton, penilai dan juri bagi setiap segi tingkah laku Timur. Sikap-sikap orientalis kontemporer, lanjut Said, telah menguasai pers dan pikiran masyarakat. Orang-orang Arab, umpamanya, dianggap si hidung belang yang senang menerima suap yang kekayaannya merupakan penghinaan terang-terangan terhadap peradaban sejati. Selalu ada asumsi bahwa meskipun konsumen Barat tergolong minoritas dari penduduk dunia, mereka berhak untuk memiliki atau membelanjakan sebagian besar sumber daya dunia. Mengapa? Karena mereka manusia-manusia sejati yang berlainan dengan dunia Timur.[5]

Merupakan suatu kenyataan bahwa para orientalis senantiasa menyajikan karya tulisnya yang didasarkan pada tujuan tertentu. Secara garis besar tujuan itu tampak juga kepentingan untuk penjajahan. Untuk kepentingan penjajahan jelas tergambar dari penelitian-penelitian yang serius yang dilakukan para orientalis. Dalam kasus Indonesia, Snouck Hurgronye barangkali adalah contoh yang paling vulgar. Nama ini oleh pemerintah Belanda diberi kepercayaan untuk mengkaji Islam sedalam-dalamnya sehingga sempat menetap di Mekkah bertahun-tahun. Namun tujuan pengkajiannya tidak lain kecuali untuk memahami masyarakat pemeluk Islam sehingga dengan demikian bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah Belanda bagaimana cara menundukkan mereka.[6]

Pemikiran Edward Said, sebagaiamana sedikit sudah disinggung sebelumnya, berhutang pada marxisme barat dan postmodernisme. Postmodernisme di dalam pemikiran Said pun sebenarnya adalah postmodernisme yang kental dengan pengaruh marxisme-nya. Postmodernisme atau pascastrukturalisme berpengaruh kuat dalam pembacaan atas faktor kuasa di dalam pemikiran Said. Ketika membicarakan pengetahuan dan kuasa maka teoretis pascastrukturalis yang dekat dengan itu adalah Michel Foucault. Dengan andaian relasi kuasa ini, Said membongkar klaim positivistik bahwa ilmu-ilmu dari para orientalis adalah bebas nilai dan ideologi. Justru, Said menunjukkan adanya dominasi kuasa dan kepentingan di dalam karya-karya para sarjana orientalis pada masa penjajahan mau pun setelahnya. Kuasa dan pengetahuan bersifat saling mendukung dan menopang. Dengan kekuasaan, pengetahuan tertentu dimungkinkan untuk ada dan dengan pengetahuan kekuasaan bisa dilanggengkan. Ini yang dilihat Said dalam hubungan para sarjana orientalis barat dengan negara-negara imperealis di mana wacana yang dihasilkan dari para sarjana orientalis tidak ‘memihak’ pada dunia timur atau dunia ketiga melainkan melanggengkan penjajahan dari bangsa kolonial pada bangsa terjajah. Said mengajukan proposal baru sebagai lawan atas orientalisme yang bersifat demikian. Postkolonialisme perlu memiliki sikap kritis akan dikotomi yang menguntungkan negara dunia pertama seperti yang terlihat di atas.[7]

Pengalaman pribadi dan intelektual Edward Said menjadi latar belakang dalam penulisan Orientalism. Di dalam karya-karyanya, Said menyingkap sejumlah isu penting mengenai imperialisme, keterbelakangan dan kebudayaan. Pemikiran ulang Said yang kritis tentang sejarah mengandung arti sangat penting, yang kebetulan ia ungkapkan seiring dengan maraknya beraneka tanggapan yang berpengaruh luas mengenai periode restrukturisasi global, di mana kekuatan-kekuatan imperialis yang culas terus melancarkan pengaruhnya terhadap politik dan kebudayaan dunia.

Edward Said dilahirkan di Palestina, kemudian menjadi pengungsi di Mesir sesudah kekalahan Palestina pada tahun 1947 dan kemudian menjadi imigran di Amerika Serikat. Bisa dikatakan, sebagian besar hidupnya dihabiskannya di daerah yang bukan tanah airnya sendiri. Sebab itulah ia memiliki rasa simpati yang mendalam terhadap kebudayaan yang tersisih. Hidup di tengah meluapnya semangat kebencian rasis di AS, di mana orang-orang Amerika konservatif sayap kanan sempat membakar kantornya, Said belajar menghadapi oposisi biner dan menuliskan suasana ketidakadilan yang tengah berlangsung.

Pada 1977, Said bergabung dengan Dewan Nasional Palestina yang merupakan parleman di pengasingan. Pada kesempatan itu Said mempertemukan minat intelektualnya pada sastra dan filsafat dengan politik praktis. Tahun 1970-an merupakan masa merembesnya teori tinggi Prancis ke dalam dunia Anglo-Saxon. Dalam konteks inilah kajian budaya post-kolonial terlembagakan. Proyek ini yang pertama kali dicetuskan oleh Frantz Fanon dan Aime Cesaire, lantas diperkuat oleh Edward Said. Said dalam karya tersebut tampaknya terpengaruh pada kalangan Marxis Barat di mana ia menekankan pentingnya kebudayaan dan filsafat didalam paradigma Gramscian dan Foucaultdian mengenai strategi kekuasaan. Karya Said mengekplorasi secara cermat isu-isu penting tentang representasi budaya dengan jalan membongkar perubahan epistemologis yang berlangsung dibalik lingkup kekuasaan kolonialisme, orientalisme, nasionalisme dan xenofobia. Karya Said bisa dibahas dalam konteks ini dan kita bisa melihatnya sebagai intelektual yang mempersoalkan sejarah, kebudayaan dan sastra sebagai sistem-sistem pemikiran yang merepresentasikan citra-citra penciptaannya sendiri.[8]

II. Teori Dependensia[9]

Teori dependensi (ketergantungan atau keterbelakangan) muncul pada era 1960-an sebagai reaksi terhadap teori modernisasi. Teori modernisasi muncul setidaknya dilatari oleh beberapa peristiwa yakni pertama munculnya AS sebagai pemimpin dunia, kedua meluasnya pengaruh Uni Soviet, dan ketiga munculnya negara-negara dunia ketiga. Teori modernisasi mendapatkan landasan teorinya dari teori evolusi dan teori fungsionalisme. Secara garis besar, perkembangan masyarakat oleh teori evolusi adalah gerakan searah seperti garis lurus. Teori evolusi percaya bahwa kemajuan masyarakat bersifat niscaya dan akan berujung pada masyarakat maju. Dengan demikian bentuk masyarakat modern bersifat niscaya pula dan merupakan sesuatu yang dicita-citakan.

Sedangkan teori fungsionalisme, dari Talcott Parsons misalnya, berpendapat bahwa masyarakat seperti halnya tubuh manusia, setiap bagian dari masyarakat itu memiliki fungsinya masing-masing yang saling mendukung dan bergantung satu dan lainnya dan koordinasi di antaranya menggunakan sistem tertentu.

Menghadapi teori modenrisasi dan variannya yang melihat dunia dari sudut pandang Amerika, teori dependensi sebaliknya. Teori dependensi berusaha menjadi suara bagi dunia ketiga dalam menghadapi dunia maju lainnya teori ini muncul pertama kali di Amerika Latin sebagai reaksi terhadap ketidakberhasilan KEPBBAL (Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Amerika Latin).

Ketidakberhasilan KEPBBAL berdampak pada kemerosotan ekonomi dan mengakibatkan perlawanan rakyat yang pada ujungnya berdampak pada runtuhnya pemerintahan tersebut dan diganti dengan pemerintahan yang otoriter militeristik. Bantuan dari KEPBBAL sebenarnya menyimpan asumsi teori modernisasi. Kekecewaan atas teori ini pun meluas di beberapa cendikiawan. Di balik Teori Dependensi ada pengaruh yang kuat juga dari marxisme. Lantaran, teori ini merupakan juga upaya jawaban atas stagnasi marxisme ortodoks di Amerika Latin.

KEPBBAL pada awalnya berasumsi bahwa posisi negara-negara Amerika Latin yang hanya menyediakan bahan pangan dan bahan mentah untuk kebutuhan negara industri dan sebaliknya negara industri menyediakan hasil industri yang dibutuhkan Amerika Latin. Menurut R. Prebicsh, hal inilah yang membuat negara Amerika Latin terbelakang. Menurutnya, independensi Amerka Latin dalam hal industri harus dibangun dan bersamaan dengan itu harus dihentikanlah ketergantungan Amerika Latin pada negara-negara industri. Proses industrialisasi di dalam negara dibutuhkan untuk kebutuhan dalam negeri dan jika perlu bersaing pula dengan negara-negara industri lainnya. Namun hal ini membutuhkan peran pemerintah sebagai koordinator untuk menjaga dan mempercepat proses industrialisasi ini. Asumsi lain di balik KEPBBAL adalah pemerintah Amerika Latin sendiri yang tidak membenahi sendi strukturalnya dan berpandangan bahwa dengan adanya industrialisasi, otomatis perubahan di level masyarakat pun terjadi.

Upaya KEPBBAL ini tak berhasil ditandai dengan stagnasi ekonomi dan juga represi politik yang muncul di era 1960-an di Amerika Latin. Setelah kebutuhan barang dalam negeri tersedia, daya beli justru tidak meningkat dan terjadilah segresi kelas di tengah masyarakat Amerika Latin sendiri. Hal ini lantaran membuat para cendikiawan mulai berusaha merumuskan teori baru yang mengambil inspirasi juga dari neo-marxisme.

Foster Carter menggambarkan perbedaan dari marxisme ortodoks dan neo-marxisme ini yakni pertama dalam hal melihat imperealisme. Marxisme ortodoks melihat imperealisme dari kaca mata negara impereal itu sendiri. Dalam hal ini Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan neo-marxisme justru melihatnya dari negara dunia ketiga atau negara jajahan dan melihat dampak dari imperealisme pada negara jajahan. Kedua jika marxisme ortodoks melihat perubahan masyarakat melalui tahapan-tahapan tertentu yang stabil (dalam hal ini dari masyarakat feodal, ke masyarakat borjuis, baru ke masyarakat kapitalisme) maka neo-marxisme tidak melihatnya demikian. Bagi mereka negara dunia ketiga tidak butuh menunggu terbentuk dengan baik masyarakat borjuisnya sebelum menuju masyarakat sosialis. Negara dunia ketiga dianggap bisa langsung ‘meloncati’ babakan sejarah itu dan langsung kepada sosialisme. Sedangkan ketiga jika marxisme ortodoks yang muncul di negara maju melihat potensi revolusi dan perubahan ada pada buruh maka pada neo-marxisme, dalam hal ini neo-marxisme Amerika Latin, melihat potensi revolusi dan perubahan itu berasal dari kaum tani dan tentara rakyat.

Teori dependensi memang sangat bervariasi. Banyak pemikir tentang teori dependensi dan mereka berasal dari beragam disiplin ilmu dengan ideologi yang berbeda-beda di antaranya. Namun ada asumsi dasar di antara mereka yakni pertama keadaan ketergantungan dilihat sebagai gejalah umum yang dialami hampir semua negara dunia ketiga dan kedua ketergantungan itu dilihat sebagai sumbangsih dari faktor luar, ketiga masalah ketergantungan dilihat lebih pada masalah ketergantungan ekonomi lantaran surplus yang mengalir ke luar dari negara dunia ketiga ke negara dunia pertama, keempat situasi ketergantungan merupakan situasi yang tak terpisahkan dari polarisasi regional ekonomi global, dan yang terakhir keadaan ketergantungan dilihat sebagai hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan.

Salah satu pemikir teori dependensia adalah Andre Gunder Frank. Sebagaimana halnya pada umumnya teori dependensia, Frank juga memulai uraiannya dengan kritik atas teori modernisasi. Menurutnya, apa yang ada di dalam teori modernisasi sebenarnya sangat barat-sentris lantaran teori yang ada di sana lebih banyak bercermin dari pengalaman negara-negara maju.

Kekurangan teori modernisasi menurut Frank adalah ia hanya menjelaskan ‘faktor dalam’ dari negara-negara dunia ketiga untuk menjelaskan keterbelakangannya. Teori modernisasi menggunakan ukuran-ukuran negara barat dalam melihat negara dunia ketiga. Konteks sejarah dan terbentuknya negara dunia ketiga dikesampingkan oleh teori modernisasi. Menurut Frank sejarah kolonialisasi yang dirasakan oleh negara dunia ketiga, dan tidak dirasakan oleh dunia barat, perlu diperhatikan. Dengan mengesampingkan sejarah kolonialisasi ini maka teori modernisasi sesungguhnya kehilangan banyak hal dari dunia ketiga yang perlu diketahui yakni struktur masyarakatnya, sejarah ekonomi politknya, dll. Lebih penting lagi adalah alternatif pembangunan dari dunia jajahan akan sama sekali berbeda dengan negara penjajah.

Frank lantas memberi penjelasan tentang “faktor luar”. “Faktor luar” utama yang menjelaskan keterbelakangan dan pembangunan di negara dunia ketiga bagi Frank adalah kolonialisme. Inilah yang membuat negara dunia ketiga tidak mengikuti, dalam bahasa marxsis, perubahan alamiahnya, tetapi mengikuti perkembangan dari negara barat dan mengalami perkembangan keterbelakangan ekonomi. Frank merumuskan istilah development of underdevelopment (mewujudkan keterbelakangan) yang artinya keterbelakangan dari negara dunia ketiga bukanlah alamiah melainkan akibat dari kolonialisme yang berkepanjangan yang dialaminya dari negara Barat. Selain konsep itu, ia juga merumuskan konsep “model satelit metropolis” (a metropolis-satelite model). Model ini muncul sejak zaman kolonial dalam rangka untuk mengeruk kekayaan dari negara jajahan. Kota-kota yang dibangun negara penjajah di negara jajahan adalah upaya untuk mendukung kota-kota dari negara penjajah yang ada di Eropa. Jadi, kota di negara dunia ketiga ‘menjadi ada’ sejauh mendukung keberadaan kota-kota di negara dunia pertama. Begitupun yang terjadi di tingkat regional. Kota utama negara adalah tujuan dari kota-kota satelit, yakni kota-kota provinsi, dan kota provinsi ini mengeruk dari kota-kota satelit kecil di sekitarnya.

Ada beberapa asumsi yang bisa dibangun konsep “model satelit metropolis” Frank ini yakni pertama metropolis nasional negara dunia ketiga dan kota-kota kecil yang berada di bawah tingkatannya dibangun berdasarkan status satelitnya. Kedua, negara satelit akan mengalami pembangunan ekonomi yang pesat ketika mereka memiliki hubungan dan keterkaitan yang terendah dengan metropolis di Barat. Ketiga negara dunia ketiga yang berhasil bangkit dari krisisnya, akan ditarik kembali ke dalam hubungan kapitalis internasional. Keempat daerah dunia ketiga yang paling terbelakang dan paling feodal sekarang ini adalah daerah yang paling dekat hubungannya dengan negara dunia Pertama dahulunya.

Cara Pandang Kolonial dan Poskolonial: Studi Kasus Mooi Indie vs Persagi

Setelah pada bagian sebelumnya kita melihat secara ringkas apa itu teori postkolonialisme dan orientalisme dari Edward Said, maka pada bagian ini kita akan melihat bagaimana pola itu digunakan atau bermain dalam konteks Indonesia. Kaum orientalis sesungguhnya bukan hanya para pemikir dan sarjana saja. Di ranah seni, misalnya sangat berbeda ketika kita melihat bagaimana cara para pelukis barat merepresentasikan Indonesia di dalam lukisannya dengan para pelukis dengan kesadaran nasionalisme Indonesia yang tinggi. Di dalam sejarah seni rupa Indonesia pernah dikenal, bahkan mungkin tetap ada hingga kini, ‘perdebatan’ antara mooi indie dan Persagi.

Mooi indie adalah penggambaran alam dan masyarakat Hindia Belanda secara damai, tenang dan harmonis. Mooi indie ini menurut Onghokham merupakan ciptaan kolonial yang bersifat romantik. Dalam penjelasannya perihal mooi indie, Onghokham menenggarai bahwa bagi banyak sarjana melihat negara-negara pascakolonial mirip dengan negara-negara kolonial baik dalam struktur maupun konsep kebijakan serta ideologinya. Lebih lanjut menurutnya, negara-negara pascakolonial yang mana Indonesia termasuk di dalamnya bukanlah merdeka tetapi hanya ‘memisahkan diri’ dari negara induk karena hal-hal di atas.[10]

Mooi indie adalah ciptaan kolonial tetapi jejaknya pun dengan demikian tetap ada sampai hari ini di Indonesia. Mooi indie adalah penggambaran sebuah negara jajahan dengan cantik molek. Lebih lanjut cara penggambaran ini membentuk suatu mazhab yang belakangan menyatu dengan proyek kolonialisme secara penuh. Mooi indie, lebih lanjut Onghokham, adalah juga cara pandang para sarjana kulit putih yang ingin menciptakan timur yang eksotis sekaligus menguntungkan.

Melalui lukisan Raden Saleh mooi indie tampak segi internasionalnya.

Gambar di atas adalah lukisan Raden Saleh bertajuk Penangkapan Pangeran Diponegoro. Dalam lukisan ini seturut pemaparan Onghokham, Pangeran Diponegoro digambarkan mengenakan pakaian Timur Tengah.[11] Secara visual, ini menjelaskan sifat internasional dari mooi indie. Timur Tengah atau Timur Dekat lebih dipahami Barat lantaran wilayah inilah wilayah Asia yang pertama kali bersentuhan dengan mereka. Maka, para pelukis barat sering menggambarkan orang Indonesia dan India misalnya dalam gambaran yang menyerupai orang Timur Tengah.[12]

Sebagaimana juga para intelektual berlawan terhadap cara pandang orientalis terhadap tanah-tanah jajahan, para pelukis di Indonesia awal pun bereaksi terhadap mooi indie. Salah satu pengkritik kerasnya adalah Sudjojono, seorang pelukis yang turut mendirikan Persagi (Persatuan Alih Gambar Indonesia) pada era 1930-an. Demikian Sudjojono ‘mengumpat’ mooi indie[13]:

Semua serba bagus dan romantis bagai di sorga, semua serba enak, tenang dan damai. Lukisan-lukisan yang tadi tidak lain hanya mengandung arti: Mooi Indie… Benar Mooi Indie bagi si asing, yang tak pernah melihat pohon kelapa dan sawah, benar Mooi Indie bagi si turis yang selalu jemu melihat skyscrapers dan mencari hawa dan pemandangan baru, makan angin katanya, untuk mengembuskan isi kepala mereka yang hanya bergambarkan mata uang sahaja.

Dalam pandangan Sudjojono, mooi indie adalah contoh lukisan yang menghamba kepentingan dari kolonial, para orang Eropa yang datang dan ingin melihat ketenangan alam, kesejukan panorama tanah jajahannya. Demi melawan itu, Sudjojono menaruh harap pada pelukis-pelukis yang berjiwa nasionalis yang, “…tidak hanya menggambar gubug yang tenang dan gunung yang kebiru-biruan atau melukiskan sudut-sudut yang romantis atau tema-tema yang secara gambar terlihat indah saja, akan tetapi mereka menggambar juga pabrik-pabrik gula dan si tani yang kurus, mobil si kaya dan pantalon si pemuda; sepatu, celana, dan baju gabardin pelancong di jalan aspal”[14].

Sudjojono mengajukan ide bahwa pelukis-pelukis perlu menggambarkan realitas ketertindasan dalam rupa misalnya si tani yang kurus dan pabrik gula untuk menunjukkan betapa kesulitan dan kesengsaraan yang ditimbulkan oleh kolonialisme itu sendiri. Itulah sesungguhnya kenyataan yang tidak mau dilihat oleh para penjajah dari barat. Lukisan mooi indie seperti berusaha tak membicarakan hal-hal tersebut dan lukisan karya para pelukis Persagi dalam pandangan Sudjojono harus mempertontonkan hal itu.

Perbandingan Lukisan Gaya Mooi Indie dan Persagi

Imajinasi tentang mooi indie ini, sekali lagi, bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki bangsa penjajah saja. Hingga saat ini pun di Indonesia kita masih bisa menemukan lukisan-lukisan serupa di dinding-dinding rumah orang biasa. Di sini tampaklah bahwa imajinasi kolonial atas tanah jajahan itu begitu merasuk ke dalam kepala orang-orang terjajahnya juga. Lebih dari pada itu, hingga kini pun, karya-karya seni yang dibuat oleh para seniman Indonesia pun terus juga mengelaborasi eksotisme ketimuran Indonesia demi bisa laku dijual. Alih-alih menggambarkan kontradiksi ekonomi dan kemiskinan yang nyata di tanah airnya, para seniman itu memilih menggambarkan eksotisme. Bahkan terkadang kemelaratan dan problematika-problematika di Indonesia digambarkan dalam rupa sesuatu yang eksotis.

Bukan Sekadar Memberi, Tetapi Demi Mengeruk Sepuasnya

Jika dengan cara baca postkolonialisme kita menemukan salah satu contoh kasusnya pada masalah keseni-rupaan di Indonesia, teori dependensia bisa kita temukan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Seperti dikatakan oleh para pemikir teori dependensia bahwa ketergantungan diciptakan oleh negara kolonial terhadap tanah-tanah jajahannya dan juga bagaimana kota-kota satelit ada hanya sebagai penopang untuk kota-kota yang statusnya berada di atasnya merupakan warisan dari kolonial. Jika di masa kolonial, Batavia adalah penopang bagi Amsterdam, maka kini Jakarta dibangun dan ditopang oleh daerah-daerah di sekitarnya. Kita lihat saja bagaimana semua pembangunan dan kekayaan alam di Indonesia saat ini selalu dikeruk dan banyak keuntungannya menjadi milik Jakarta. Dalam kasus pertambangan minyak bumi misalnya, di dalam undang-undangnya pun pemerintah daerah tempat di mana tambang minyak bumi itu berada hanya mendapat tidak lebih dari 5% keuntungan dari kegiatan tersebut.

Logika transportasi laut mau pun udara di Indonesia saat ini pun setali tiga uang. Bahkan penulis pernah mendengar bahwa untuk pergi ke Batam dari Pangkalpinang-pun, orang harus transit di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Padahal kita tahu secara jarak, sangatlah dekat Batam dan Pangkalpinang. Dengan harus trasnit di Jakarta terlebih dahulu berarti ia sudah menempuh jarak 3 kali lipat dari jarak yang sesungguhnya dari pangkalpinang ke Batam. Dalam fenomena ini tentu saja logika bisnis menyatakan bahwa hal ini dilakukan lantaran penumpang yang sedikit jika dari Pangkalpinang langsung ke Jakarta. Tetapi jika kita menggunakan teori dependensia maka masalahnya menjadi berbeda.

Kurangnya penumpang dari Pangkalpinang menuju Batam adalah salah satu contoh bahwa setiap daerah di Indonesia ini sedemikian rupa dibuat sehingga orientasinya selalu adalah pusat. Orang dari Pangkalpinang di satu hari yang punya urusan di Jakarta barangkali lebih banyak dari pada orang di Pangkalpinang punya urusan di Batam. Begitu pun sebaliknya. Panorama ini tentu saja adalah sumbangan dari tradisi dan pola pikir turun temurun sejak masa kolonial bahwa daerah adalah penopang pusat. Kita selalu berorientasi pada pusat tanpa pernah punya orientasi pada kabupaten atau provinsi tetangga. Dengan demikian masalah kecil soal rute pesawat yang harus ke Jakarta jika hendak ke Batam dari Pangkalpinang adalah salah satu contoh kecil dampak dari permasalahan ini.

Penutup

Demikianlah bisa kita simpulkan bahwa postkolonialisme dan teori dependensia adalah dua teori yang muncul dari negara-negara dunia ketiga. Mereka adalah reaksi terhadap teori-teori barat yang sangat kolonial sentris dan juga menggunakan oposisi biner. Yang menarik adalah kedua teori di atas bisa dilihat tarikannya pada marxisme yang merupakan sebuah perjuangan terhadap emansipasi.

Kedua teori tersebut dan juga perbincangan seputar relevansinya di Indonesia menunjukkan kepada kita bahwa meski pun era kolonialisasi itu sudah dianggap jauh di belakang karena kini hampir semua negara di Dunia Ketiga sudah merdeka, namun tampaklah bahwa warisan bahkan mekanismenya sampai sekarang masih terjadi dan masih ada di dalam kehidupan kita sehari-hari.***

Daftar Bacaan:

Algadri, Hamid. Snouck Hurgronye, Politik Belanda terhadap Islam dan Keurunan Belanda. (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan), 1984.

Gandhi, Leela. Postcolonial Tehory: A Critical Introduction. (St. Leonards: Allen and Unwin), 1998.

Gautama, Dhata. “Edward Said, Sastra, dan Politik”, Harian Lampung Post, Minggu, 17 Februari 2008.

Loomba, Ania. Kolonialisme/pascakolonialisme (Yogyakarta: Bentang Budaya), 2003.

Onghokham, “Hindia yang Dibekukan: Mooi Indie dalam Seni Rupa dan Ilmu Sosial”, dalam Bambang Budjono dan Wicaksono Adi (eds.), Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai, (Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta), 2012.

Said, Edward. Orientalism. (New York: Vintage Books), 1979.

___________. Orientalisme, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka Salman), 1996.

Sudjojono, S. “Kesenian Melukis di Indonesia Sekarang dan Yang Akan Datang”, dalam Bambang Budjono dan Wicaksono Adi (eds.), Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai, (Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta), 2012.

Suwarsono dan Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan: Edisi Revisi, (Jakarta: LP3ES), 1994.

Catatan Belakang:

[1] Ania Loomba, Kolonialisme/pascakolonialisme (Yogyakarta: Bentang Budaya), 2003, hlm. 2.

[2] Leela Gandhi, Postcolonial Tehory: A Critical Introduction, (St. Leonards: Allen and Unwin), 1998, hlm. 64-66.

[3] Edward Said, Orientalism, (New York: Vintage Books), 1979, hlm. 2.

[4] Secara bahasa orientalisme berasal dari kata orient yang artinya timur. Secara etnologis orientalisme bermakna bangsa-bangsa di timur, dan secara geografis bermakna hal-hal yang bersifat timur, yang sangat luas ruang lingkupnya. Orang yang menekuni dunia ketimuran ini disebut orientalis. orientalis adalah sarjana yang menguasai masalah-masalah ketimuran, bahasa-bahasanya, kesusastraannya, dan sebagainya. Karena itu orientalisme dapat dikatakan merupakan semacam prinsip-prinsip tertentu yang menjadi ideologi ilmiah kaum orientalis.

[5] Edward W Said, Orientalisme, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka Salman), 1996, hlm. 143-144.

[6] Mengenai ini, silahkan periksa Hamid Algadri, Snouck Hurgronye, Politik Belanda terhadap Islam dan Keurunan Belanda, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984.

[7] Edward W Said, Orientalisme..., hlm. 350.

[8] Sedikit biografi intelektual Edward Said di bagian ini saya sarikan dari Dahta Gautama, “Edward Said, Sastra, dan Politik”, Harian Lampung Post, Minggu, 17 Februari 2008.

[9] Bagian ini saya sarikan dari Suwarsono dan Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan: Edisi Revisi, (Jakarta: LP3ES), 1994.

[10] Onghokham, “Hindia yang Dibekukan: Mooi Indie dalam Seni Rupa dan Ilmu Sosial”, dalam Bambang Budjono dan Wicaksono Adi (eds.), Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai, (Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta), 2012, hlm. 65.

[11] Perlu dipahami bahwa pandangan orientalisme bukan hanya merasuk pada para sarjana berkulit putih atau mereka yang datang dari Eropa semata. Pandangan yang demikian pun bisa jadi bercokol pada para sarjana dari tanah-tanah jajahan sendiri, para sarjana pribumi yang tak bisa mengambil jarak dengan cara pandang kolonialisme. Demikian pula dalam perkara seni rupa. Bukan berarti lukisan beraliran mooi indie adalah karya dari para pelukis Eropa semata, ia juga muncul dalam lukisan-lukisan para pelukis pribumi yang belajar teknik melukis Eropa yang tidak bisa mengambil jarak dengan ‘para pengajarnya’ tersebut.

[12] Onghokham, “Hindia yang Dibekukan: Mooi Indie dalam Seni Rupa dan Ilmu Sosial”…, hlm. 66.

[13] S. Sudjojono, “Kesenian Melukis di Indonesia Sekarang dan Yang Akan Datang”, dalam Bambang Budjono dan Wicaksono Adi (eds.), Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai, (Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta), 2012, hlm. 21.

[14] S. Sudjojono, “Kesenian Melukis di Indonesia Sekarang dan Yang Akan Datang”…, hlm. 23.

*Catatan: Tulisan ini merupakan makalah untuk UAS mata kuliah Masyarakat dan Perubahan Sosial di Program Magister STF Driyarkara, 2015.