Globalisasi tak pelak lagi adalah sumbangsih dari sistem kapitalisme (secara ekonomi) yang seiring sejalan dengan sistem liberalisme (manifestasinya dalam politik). Anthony McGrew menulis bahwa globalisasi merupakan warisan dari Pencerahan. Yang paling menonjol dari pemikiran Aufklaerung yang mencita-citakan bersatunya semua makhluk manusia dalam satu tujuan dan kepentingan adalah Marxisme dan juga Liberalisme. Keduanya, Liberalisme dan Marxisme, juga punya tendensi untuk menghancurkan sistem tertentu, yang juga warisan Aufklaerung, yakni kapitalisme untuk Marxisme dan negara untuk Liberalisme.[1]

Sejarah mencatat bahwa di akir abad XX Uni Sovyet, sebagai representasi sistem komunisme, runtuh; bisa dikatakan kalah dalam Perang Dingin. Dengan demikian, kapitalisme yang bergandengan dengan liberalisme pun melanglang buana tanpa penghalang yang berarti. Inilah kenyataan yang lantas oleh Francis Fukuyama dipandang sebagai akir sejarah yakni kapitalisme dan liberalisme.

Kenichi Ohmae mengkritik pemikiran Fukuyama ini. Menurutnya, yang berakir adalah negara-bangsa. Contoh kecil hilangnya kekuatan negara bangsa adalah nasib seorang masyarakat kecil di pusat kota Jakarta tidak lagi ditentukan, secara penuh, oleh negara melainkan oleh salah satu perusahaan mobil Jepang yang hendak membangun show room di tempat tinggal si masyarakat kecil itu.[2] Lebih lanjut, Kenichi Ohmae menulis:

Sejarah belum berakhir, justru kini makin banyak orang-orang yang ingin ikut ambil bagian dalam sejarah. Namun, ketika mereka mencari perlindungan dan sumber-sumber ekonomi, ternyata negara sudah tidak berperan. Ternyata penentu dalam perekonomian pasca-sosialisme ini adalah kelompok-kelompok ekonomi lintas negara seperti OPEC, G7, ASEAN, APEC, NAFTA, EU.[3]

Munculnya organisasi-organisasi bertaraf dunia yang mengatur aspek-aspek penting memandulkan peran negara.

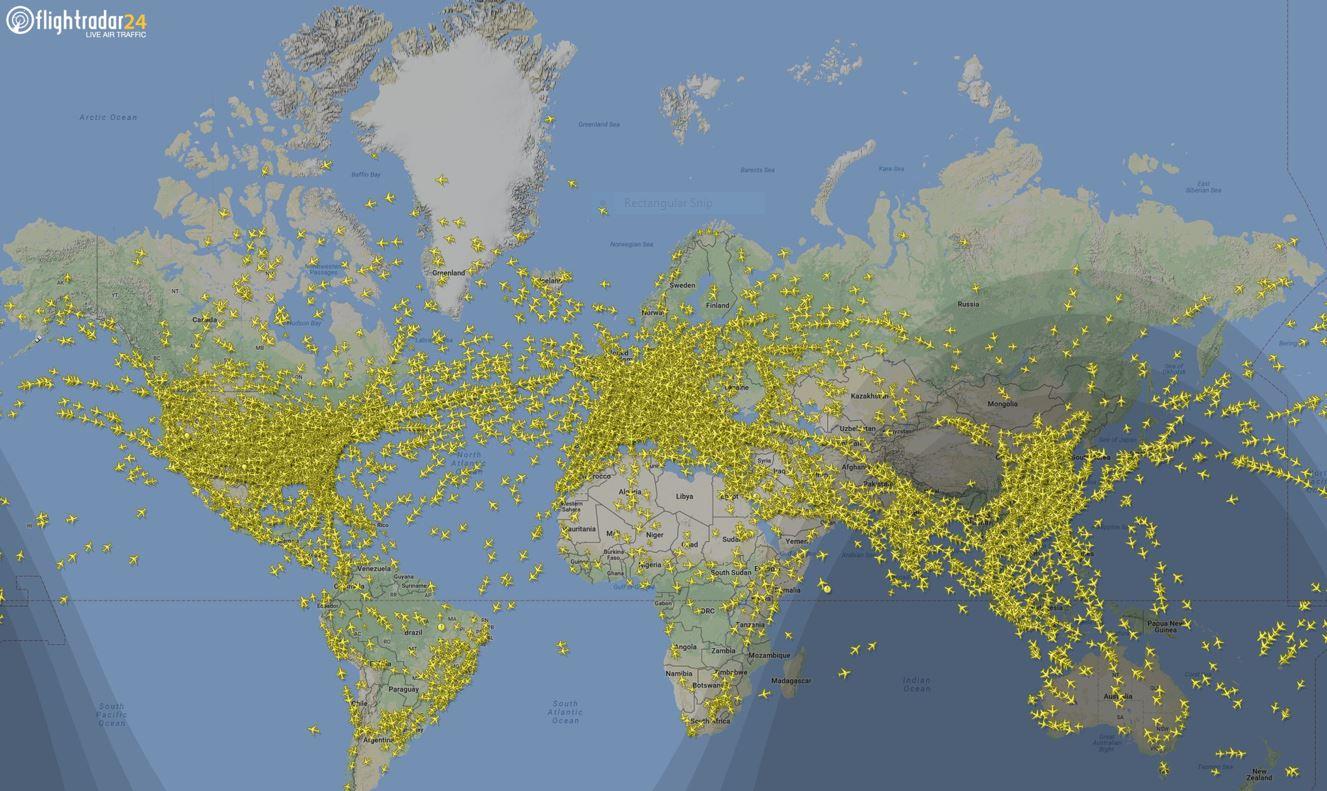

Bukan hanya peran negara yang mulai memudar oleh globalisasi yang ditandai juga, selain dengan bermunculannya organisasi-organisasi bertaraf internasional, oleh muncul media massa dan telekomunikasi yang ‘memampatkan’ ruang-waktu seperti yang dikatakan David Harvey. Marhsal McLuchan menyebutkan dunia akan menjelma sebuah kampung global ketika menyambut munculnya televisi di era 1950-1960an. Betapa tidak. Stasiun televisi di Amerika misalnya bisa ditonton oleh penduduk di Afrika. Melalui media yang mampu menjangkau keseluruhan dunia inilah monopoli budaya yang dimulai dengan imprealisme budaya dimungkinkan.

Dalam tulisan ini, kita akan mencoba pertama melihat hubungan antara globalisasi, imprealisme budaya, dan homogenisasi budaya. Di bagian ini juga kita akan membedakan budaya yang hendak kita bahas[4]. Kedua kita coba memeriksa beberapa factor yang memungkinkan terjadinya imprealisme budaya. Dan, ketiga, bagian penutup, akan kita coba mengkritisi permasalahan monopoli budaya ini.

Imprealisme Budaya dan Homogenisasi Budaya

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa kemajuan teknologi pada akir abad XX adalah juga salah satu penyebab berkembangnya globalisasi. Seperti yang dikatakan Marshal McLuchan bahwa dengan adanya televisi yang siarannya mampu menjangkau seluruh dunia, tentu saja dengan bantuan satelit yang kehadirannya juga turut mendorong imajinasi tentang globalisasi, dunia bisa berubah menjadi sebuah kampung global. Artinya, setiap manusia di seluruh dunia bisa menonton sebuah tayangan yang sama dari sebuah stasiun televisi yang sama pula. Dengan demikian imajinasi semua manusia di seluruh dunia bisa menjadi sama, seturut apa yang ditawarkan pada mereka oleh media yang mereka konsumsi bersama itu.

Penjajahan atau imperealisme budaya pun sangat dimungkinkan dengan munculnya media baru ini. Dengan kemampuannya untuk memberikan satu tawaran pada seluruh umat manusia, media baru ini menjelma senjata dengan kemampuan menyebarkan budaya tertentu dan penundukan terhadap budaya tertentu pula. Dunia tak menunggu lama untuk membuktikan ini. Setelah televisi muncul, tak sampai setengah abad kemudian benih-benih imperelaisme budaya itu sudah mulai terasa. Adalah serial televisi Dallas dari Amerika yang pertama kali menjadi penanda imperealisme budaya pada 1980-an. Menurut penelitian oleh Ien Ang, Dallas menjadi tontonan kala itu untuk wilayah dari Turki sampai Australia dan dari Hongkong sampai Inggris Raya.[5]

Dallas memang sebuah opera sabun yang menghibur dan dengan demikian sangat digemari oleh masyarakat. Namun demikian, bahkan seorang Menteri Kebudayaan Prancis, Jack Lang, mencapnya sebagai simbol dari imperealisme budaya Amerika yang bukan saja sebagai bukti semata dari imperealisme itu, melainkan juga sebuah ancaman atas budaya nasional yang otentik dari budaya Amerika yang komersil.[6]

Padahal, untuk beberapa kalangan—dari budaya lain selain budaya Amerika Serikat—menganggap budaya Amerika sebagai budaya dengan moralitas yang minim[7]. Maka menjadi wajarlah apa yang ditakutkan oleh seorang menteri dari Trinidad pada 1980-an:

Jika kita pergi ke St. Vincent atau Grenada, kita akan mendapatkan akses ke sekitar delapan stasiun TV Amerika. Akibatnya benar-benar merupakan malapetaka bagi negeri-negeri itu. Benar-benar naas bahwa ada negara yang tak kuasa menyediakan panduan moral seba dunia luar—dengan memakai kemajuan teknologinya—telah mengambil alih peran tersebut. Ini seperti orang mabuk yang menyetir mobil.[8]

Kutipan ini menunjukan pula bahwa bagaimana peran negara-bangsa tertentu kehilangan kekuatannya. Namun demikian, di dalam proses globalisasi itu sendiri ternyata ada negara-bangsa lain yang menguat perannya dan lantas menyusup masuk dengan kekuatan kemajuan teknologinya untuk mengambil alih peran negara-bangsa yang lain. Di satu sisi ada negara-bangsa yang melemah namun di sisi lain ada negara-bangsa yang semakin menguat dan mengambil alih tugas dan peran negara-bangsa yang melemah tersebut.

Jika masyarakat St. Vincent atau Grenada mampu menolak tawaran dari stasiun TV Amerika, tentu kekhawatiran di atas tak lantas menjadi sebuah masalah. Apakah berarti masyarakat di kedua tempat itu tidak punya pilihan lain ataukah memang kesadarannya belum muncul untuk melihat adanya bahaya pada kebudayaan mereka sendiri dengan kemunculan stasiun TV Amerika? Ternyata hal ini pun tidak beralasan. Bahkan seorang Ien Ang yang tengah mengadakan penelitian terhadap dampak buruk Dallas di Eropa pun tak kuasa menolak tawaran kenikmatan yang ada pada opera sabun tersebut, meski pun dia sebagai peneliti tentu tahu ideologi apa yang dibawa oleh Dallas.[9] Rupanya, ada semacam bentuk pertarungan antara ideologi dari Dallas dengan kenikmatan yang dikandungnya. Ang lantas menyimpulkan bahwa kritik budaya pada titik ini tidak memperhitungkan kemampuan penonton—non-akademis—untuk mengkompromikan ideologi yang dikandung Dallas dengan kenikmatan yang ditawarkannya.

Kebebasan audiens dalam menafsirkan teks di televisi tidak serta merta mengkerdilkan peran televisi sebagai senjata untuk menghomogenisasikan budaya dunia. Cees Hamelink menunjukan bahwa homogenisasi budaya ini berkaitan erat dengan proses kapitalisme global. Homogenisasi budaya atau sinkronisasi budaya ini bukanlah hal yang baru. Dalam sejarah hal ini sudah terjadi di antara budaya-budaya di dunia. Namun, homogenisasi yang terjadi secara keseluruhan sendiri, seperti yang terlihat dalam era globalisasi ini, adalah sesuatu yang baru.[10]

Contoh untuk hal ini bisa kita lihat pada kehidupan di Indonesia sendiri di mana dahulunya Indonesia terpengaruh misalnya oleh budaya Islam. Namun, hal serupa tidak terjadi di Thailand, misalnya. Sedangkan yang terjadi sekarang adalah di Indonesia orang menonton dan menjadikan gaya hidup dari MTV sebagai bagian dari hidup mereka, begitu juga di daerah-daerah atau negara-negara lainnya. Dan hal ini terjadi di setiap negara. Hamelink melihat hal ini sebagai bahaya terhadap keragaman budaya.[11] Hal ini tampak pula dalam komentar Hamelink atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi-organisasi internasional yang tidak berpihak terhadap keragaman budaya ini. Demikian tegasnya, “…meliberalisasikan perdagangan dunia hingga ke titik yang membuat negara yang lebih kecil dan lebih miskin sumber dayanya membuka pasar-pasar jasa mereka kepada orang luar, menstimulir perkembangan gaya hidup konsumeristik dan mengikis kapasitas kompetitif industri-industri kebudayaan milik masyarakat sendiri”[12]. Bagi Hamelink, praktek-praktek sinkronisasi budaya yang dilakukan dengan cara-cara yang demikian adalah usaha pendominasian budaya yang dilakukan “di belakang punggung masyarakat”, tanpa diketahui oleh masyarakat[13].

Pemahaman soal sinkronisasi budaya yang ditawarkan Hamelink ini dikritik oleh John Tomlinson. Baginya, Hamelink melihat budaya sebagai sesuatu yang otonom. Sedangkan menurut Tomlinson sendiri, kegagalan budaya untuk mempertahankan keaslian bentuknya bisa juga dipandang sebagai cara beradaptasi ke dalam sebuah lingkungan baru yaitu lingkungan kapitalisme. Lebih lanjut, Tomlinson menyatakan bahwa harus dibedakan antara menolak sesuatu yang seragam dan buruk dari penyebaran keseragaman itu sendiri.[14]

Di sini kita melihat bahwa argumentasi Tomlinson berangkat pada kenyataan bahwa keadaan dunia sekarang memang berada dalam sistem kapitalisme dengan konsekuensi-konsekuensinya sendiri; adanya korporasi multinasional, persaingan pasar, dsb. Tomlinson membedakan antara perluasan sebuah jenis budaya tertentu yang pada dirinya memiliki sifat buruk dalam keseragamannya dan keniscayaan terjadinya keseragaman ini yang dikarenakan sebagai pengadaptasian terhadap sistem kapitalisme. Menurut saya, Tomlinson melihat keadaan sekarang yang sudah ada di bawah sistem kapitalisme dan karenanya budaya yang menyeragam sebagai adaptasi atasnya adalah niscaya dan harus demikian. Sedangkan Hamelink menurut saya masih melihat adanya ketidakadilan dari sistem kapitalisme ini yang menggunakan berbagai cara untuk menyeragamkan budaya. Hamelink pada titik ini menurut saya melupakan satu cirri kapitalisme sendiri yakni persaingan antara sesama kapital dan kapital yang lebih kuat akan menelan kapital yang lebih lemah.

Maka, jika globalisasi dimungkinkan oleh sistem kapitalisme (liberalisme) yang merajai dunia, usaha imprealisme budaya dari budaya sang kapital yang lebih kuat terhadap sang kapital yang lebih lemah niscaya terjadi. Homogenisasi budaya lantas terjadi ketika imprealisme budaya yang dilakukan kapitalimse yang kuat ke wilayah-wilayah kapitalimse yang lemah atau pun wilayah lainnya terjadi dan berhasil denga gilang gemilang. Contoh serial televisi Dallas menunjukan bagaimana imprealisme budaya ini sangat bisa berhasil gemilang. Homogenisasi budaya adalah penyeragaman budaya. Dengan logika kapitalisme yang disebutkan di atas berarti, budaya yang dibawa kapitalisme kuat mengalahkan budaya lainnya. Mengalahkan di sini haruslah dipahami sebagai menundukan, menonaktifkannya bila bertentangan, dan atau yang lebih mungkin dari itu adalah mengambil budaya lain tersebut menjadi miliknya. Namun demikian, akan menjadi rumit ketika kita membicarakan budaya dalam makna niscaya seragam yang dimaksudkan Tomlinson ini. Maka, bagian berikutnya dari tulisan ini akan membahas budaya sebagai komoditi budaya saja.

Fakor Penunjang Imprealisme Budaya

Ada beberapa faktor yang bisa disebutkan sebagai penunjang imprealisme budaya. Di tempat pertama kita bisa menyebutkan kemajuan teknologi komunikasi[15] dan informasi serta hiburan mempunyai kemampuan menjangkau keseluruhan dunia sebagai penyebabnya. Namun tentu tak mungkin hanya teknologi tersebut saja tanpa dukungan dari hal lainnya. Yang harus dilihat di sini adalah peranan organisasi-organisasi taraf dunia mengatur media-media baru itu. Atau dengan kata lain, bagaimana kebijakan politik dunia menyikapi media-media baru ini. Selain organisasi-organisasi ini, kita juga harus melihat peran dari korporasi-korporasi media berskala multinasional yang sering bermain di balik organisasi internasional tersebut. Dan hal berikutnya yang penting adalah bagaimana menjelmanya budaya sebagai sebuah bentuk komoditas baru.

Kita akan masuk pada masalah korporasi berskala internasional. Korporasi-korporasi media berskala internasional tentu saja membutuhkan isi bagi bentuk-bentuk media berteknologi baru ini. Maka korporasi internasional membutuhkan banyak konten untuk diisi di sana. Salah satu cara yang ditempuh korporasi internasional untuk mendapatkan sebanyak mungkin stok konten untuk media mereka adalah melakukan merger. Menurut mereka, merger bukan dalam tujuannya hanya sebagai merebut pasar namun lebih dari itu adalah invetarisir di bidang intelektual dan ekspresi kreatif yang merupakan komoditi paling berharga di abad XXI.[16] Merger ini pada akirnya menciptakan hanya beberapa konglomerasi yang menguasai pasar budaya dunia secara keseluruhan. Kekuasaan mereka ini berdasarkan pada hak cipta yang mereka miliki dan lusanya jangkauan media yang mereka miliki. Dengan demikian, produk-produk budaya yang hak ciptanya ada di tangan mereka atau yang mau diserahkan kepada tangan mereka sajalah yang ditawarkan sebagai konsumsi pada para penikmatnya yang mencakup seluruh dunia.

Hak Cipta ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), terjemahan dari IPR (Intellectual Property Right). Penguasaan terhadap HAKI menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan. Karena, berdasarkan data dari IIPA[17] tahun 2002 bahwa pendapatan USA dari industri HAKI ini mencapai 7,75 persen dari pendapatan kotor USA yang berarti ia lebih tinggi dari industri makanan, mesin, dan industri elektronik.[18] Menurut Goldstein, hak cipta ini berhubungan dengan uang yakni dalam merencanakan dan memasarkannya diperlukan uang yang besar. Selain itu juga hak cipta menyiratkan membuka peluang bagi orang lain untuk memperbanyak dan menyebarkannya demi uang, di samping tujuan utamanya untuk melarang pihak lain menebarkannya.[19]

Hak Cipta dengan demikian seperti melegitimasi kekuasaan pihak-pihak tertentu dalam ranah komoditi budaya. Smiers menulis demikian, “kebanyakan kreasi artistic dari masa lalu dan masa kini semakin menjadi hak milik para konglomerasi budaya yang jumlahnya terbatas, yang dengan satu dan lain cara selalu berusaha menyodorkan muatan kebudayaan milik mereka kepada kita[20].” Siapakah yang bertanggung jawab atas munculnya HAKI ini? Tak lain dan tak bukan adalah WTO, sebuah organisasi internasional bentukan PBB. Di sini kita melihat betapa organisasi internasional ternyata memang benar-benar turut melanggengkan atau ikut adil menciptakan sebuah keadaan yang memungkinkan imprealisme budaya. UNESCO dan Komisi Dunia PBB menyatakan bahwa TRIPs (perjanjian hak kekayaan intelektual buatan WTO, “telah menyebabkan reorientasi tidak kentara hak cipta sehingga menjauh dari perspektif pencipta menuju perspektif yang berorientasi dagang.”[21]

Demikianlah, kita melihat bahwa munculnya bentuk-bentuk media komunikasi, informasi, dan hiburan yang diakibatkan kemajuan teknologi mewabah penggunaan di dunia pertama-tama dimungkinkan oleh adanya konglomerasi-konglomerasi taraf internasional yang menjadikan mereka sebagai komoditi. Setelah perangkat-perangkat ini menjadi milik masyarakat dunia, korporasi taraf internasional yang menguasa jejaring-jejaring itu membutuhkan banyak simpanan konten yang dapat digunakan untuk terus mengisi jaringan mereka sehingga tawaran konsumsi pada masyarakat selalu ada. Maka itu, mereka lantas mengumpulkan sebanyak mungkin hak kekayaan intelektual dan hak ekspresi kreatif. Di titik ini kita melihat bahwa korporasi yang punya modal kuat akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan memberikan pada konsumen sesuai politik ekonomi mereka. Maka, monopoli budaya adalah monopoli dari konglomerasi-konglomerasi ini yang membuat komoditi-komoditi di dunia menjadi seragam. Dan kebijaksanaan HAKI yang merupakan produk WTO, sebagai sebuah organisasi politik internasional, melegitimasi dan melancarkan jalan monopoli ini.

Penutup

Globalisasi menciptakan monopoli budaya ini haruslah lebih dilihat pada budaya dalam pemahaman sebagai komoditi budaya. Monopoli di sini dipahami bahwa konsumsi budaya manusia bumi semakin lama ditentukan oleh korporasi-korporasi tertentu yang bertaraf internasional. Walau pun demikian bisa jadi pemaknaan atas tawaran itu tidak sepenuhnya di bawah kontrol konglomerasi-konglomerasi itu.

Selain adanya konglomerasi internasional dengan kekuatan capital mereka yang besar, monopoli budaya ini pun didukung pula oleh corak politik internasional yang berfahamkan liberalisme. Secara praktis, kebijaksanaan WTO, salah satu organisasi internasional, telah menunjukan keberpihakannya pada konglomerasi internasional dengan demikian turut menciptakan adanya monopoli budaya ini. Keduanya ini mengada lantaran adanya penciptaan komoditi baru di awal abad XXI yakni hak kekayaan intelektual dan ekspresi kreatif.

Monopoli budaya bisa saja dipandang sebagai sesuatu yang pasti terjadi ketika kita melihat dunia memang dikuasai oleh kapitalisme dan liberalisme. Namun, hal ini justru menyimpan ketidakadlian yang tersembunyi. Namun di sini juga nyata ciri kapitalisme yakni adanya monopoli terhadap keragaman lantas dilepaskan pula pada konsumen komoditas budaya yang beragam sehingga terciptalah keberagaman komoditas yang ditawarkan pasar namun sesungguhnya itu berada pada monopoli beberapa pihak saja. Selain itu, karena adanya monopoli, maka yang terjadi juga adalah komoditi budaya yang tidak masuk atau tidak menjadi bagian dari milik mereka akan tak mendapatkan apresiasi yang luas. Ketidakadilan yang lain adalah system hak cipta atau HAKI yang lebih menguntungkan pihak ‘distributor’nya, dalam hal ini para konglomerasi, dari pada para penciptanya, intelektual, seniman, dsb.

Daftar Pustaka

Haryanto, Ignatius (2004), Mengurai Hak Cipta: Ketegangan antara Moda Produksi dan Moda Distribusi, dalam J. B. Kristanto, Bre Redana, Nirwan A. Arsuka (eds), Bentara: Esei-esei Pilihan 2004, Jakarta (Penerbit Buku Kompas).

McGrew, Anthony, Stuart Hall, dan David Held (eds.) (1992), Modernity and Its Future: Understanding Modern Societies, (Polity Press dan Open University).

Smiers, Joost (2009), Art Under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi, penj. Umi Haryati, Yogyakarta (INSISTPress).

Tomlinson, John (2000), Cultural Imperialism, dalam Frank J. Lechner dan John Boli (eds.), The Globalization Reader, Oxford (Blackwell Publisher).

Tumenggung, Adeline M (2005), Laba-laba Media: Hidup dalam Galaksi Informasi Menurut Pemikiran Manuel Castells, Jakarta (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan).

[1] Anthony McGrew dalam Anthony McGrew, Stuart Hall, dan David Held (eds.), Modernity and Its Future: Understanding Modern Societies, (Polity Press dan Open University, 1992), 62.

[2] Adeline M. Tumenggung, Laba-laba Media: Hidup dalam Galaksi Informasi Menurut Pemikiran Manuel Castells, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2005), 32.

[3] Sebagaimana dikutip dalam, Adeline M. Tumenggung, ibid.

[4] Budaya sangat luas cakupannya. Maka dalam tulisan ini hendak dikerucutkan pada soal budaya sebagai komoditas.

[5] John Tomlinson dalam Frank J. Lechner dan John Boli (eds.), The Globalization Reader, (Oxford: Blackwell Publisher, 2000), 307.

[6] John Tomlinson, ibid.

[7] Hal ini dikatakan oleh misalnya Irving Kristol, sebagaimana ditulis oleh Joost Smiers, Art Under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi, penj. Umi Haryati, (Yogyakarta: INSISTPress, 2009), 51.

[8] Sebagaimana dikutip dalam Joost Smiers, ibid.

[9] John Tomlinson, 308.

[10] John Tomlinson, 311-312.

[11] John Tomlinson, ibid.

[12] Sebagaimana dikutip dalam Joost Smiers, 261

[13] John Tomlinson, 313.

[14] John Tomlinson, 314-315.

[15] Setelah televisi pada tahun 1950-an, muncul beragam bentuk media baru dengan muatan hiburan seperti games komputer, gadget, video jukebox,dll.

[16] Joost Smiers, 90.

[17] IIPA: International Intellectual Property Alliance.

[18] Ignatius Haryanto dalam J. B. kristanto, Bre Redana, Nirwan A. Arsuka (eds), Bentara: Esei-esei Pilihan 2004, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), 516.

[19] Ignatius Haryanto, 515.

[20] Joost Smiers, 91.

[21] Joost Smiers, ibid.

Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di ProblemFilsafat edisi Agustus 2011.