Dari siang tanggal 5 Mei 2020 hingga beberapa menit di pagi hari tanggal 6 Mei 2020, saya membaca Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942 karya Frances Gouda. Tentu saja, saya sudah mulai membaca buku ini sejak beberapa hari yang lalu. Ada satu atau dua bagian yang saya lewati karena membosankan. Saya memang punya semacam katagori bacaan peneman kopi yang mana itu bisa buku apa saja dari genre mana saja meski pun memang kebanyakan fiksi. Namun dalam seminggu dua minggu ini, sambil harap-harap cemas dengan segala prediksi-prediksi Covid-19, pilihan saya jatuh pada buku yang saya sebut di atas. Buku itu saya miliki sejak dua tahun yang lalu dan hanya bertengger di rak buku.

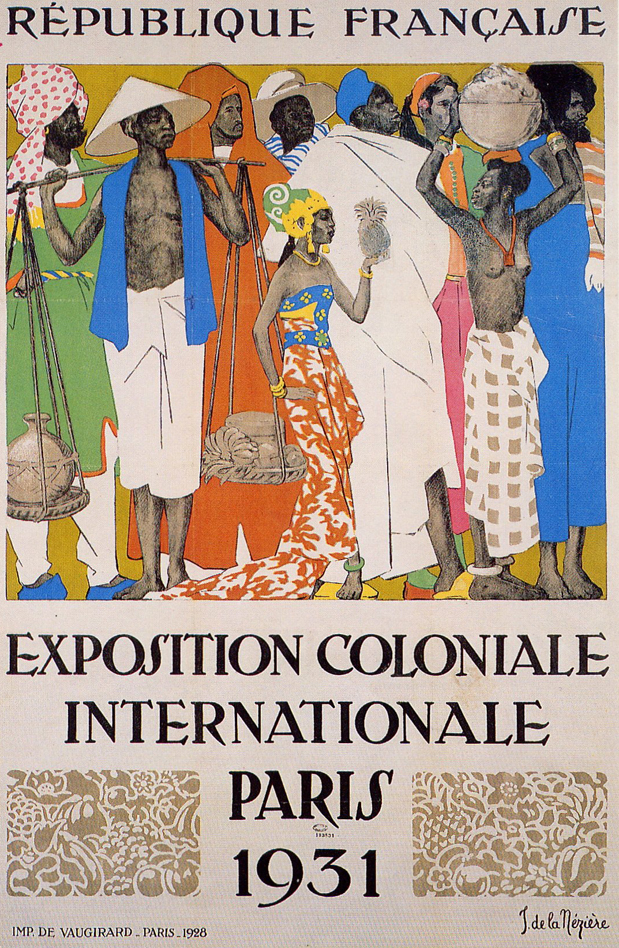

Kebetulan sekali, ketika siang tadi saya membuka kembali buku ini, saya menemukan pembatas buku tersebut berada di halaman terakhir bab 5. Maka, masuklah saya pada bab 6 yang bertajuk, “Anjungan Hindia Belanda Terbakar: Kehadiran Belanda di Pameran Kolonial se-Dunia di Paris, 1931”. ‘Hmmm, ini menarik’, demikian batin saya sambil mengambil posisi duduk yang enak untuk membaca sambil menyeruput kopi dan sebatang rokok.

Saya lupa, kapan pertama kali saya tahu perihal kehadiran Indonesia (Hindia Belanda) pada Pameran Kolonial Sedunia ini. Memoire volontaire saya mengingatkan bahwa kemungkinan besar memang ketika pertama kali mengetahui itu, yang tentu saja bukan 5 atau 6 tahun yang lalu, perasaan yang muncul adalah semacam rasa bangga. Perasaan yang sama ketika mengetahui fakta bahwa Indonesia (kala itu Hindia Belanda) pernah berpartisipasi di dalam Piala Dunia Sepak Bola. Kenaifan-kenaifan dari ketertarikan-ketertarikan awal pada perihal sejarah; tercengan pada fakta dan gemerlap eksotisnya tanpa memahami jeroan isi perutnya.

Pameran Kolonial se-Dunia 1931 dibuka pada 6 Mei 1931, 89 tahun yang lalu. Banyak sekali jeroan sejarah dari fakta sejarah ini yang bisa kita gali di sini. Dengan sedikit imajinasi, sedikit mengambil jalan berliku berkelok untuk menghubungkan fakta yang satu dan fakta yang lain. Sebelumnya, tentu keikutsertaan Hindia Belanda pada perhelatan ini bukanlah yang pertama kali; itu barangkali keikutsertaan kesekian puluh kali atau kesekian belas kali dari kontingen Hindia Belanda aka Indonesia.

Era awal 1931 sesungguhnya saudara-saudari adalah era di mana aroma peperangan besar sudah mulai terendusi. Di Jerman, Hitler barangkali sedang berkampanye menuju pemilihan presiden menghadapi Paul van Hidenburg. Nama terakhir ini, nanti pada awal 1933, akan menunjuk Hitler sebagai kanselir Jerman. Hal ini, aroma perang besar lantaran Depresi Besar di Amerika sudah terjadi, digaris-bawahi juga oleh Gouda di dalam buku ini.

Ketika membicarakan era-era sebelum Perang Dunia II ini, kepala saya tidak bisa tidak langsung merujuk pada sosok yang menurut saya betul-betul adalah anak zaman itu. Ia adalah Walter Benjamin. Betapa tidak. Sebagai seorang pemikir dan kritikus budaya, Benjamin betul-betul berlibat di dalam permasalahan zamannya itu. Dari perihal perang sampai pada perihal bentuk seni terbaru di zaman itu dikomentarinya dan dibacanya yang mana hasilnya bisa dibilang sebagai patokan-patokan penting untuk perkembangan seni selanjutnya. Maka apa yang terlintas di kepala saya adalah berada di manakah dan memikirkan perihal apakah Walter Benjamin di waktu-waktu itu, Mei hingga November 1931?

Ia ternyata pada Mei 1931 itu mengunjungi Prancis. Tetapi ia tidak mengunjungi kota Paris. Kebetulan pula pada Mei 1931 itu, pada buku Selected Writings Volume II: 1927-1934, ada juga semacam catatan harian Benjamin. Pada catatan harian yang dibuatnya dari Mei hingga Juli 1931 itu memang tidak ditemukan sedikit pun perihal kolonialisme, apalagi perihal Pameran Kolonial Sedunia. Aing patah hati. Perihal itu, yang ramai dibicarakan beberapa media Hindia Belanda atau pun media Prancis baik yang progresif atau pun tidak ternyata tidak menjadi perhatiannya benar. Atau jangan-jangan kolonialisme memang bukan permasalahannya. Pada akhirnya pemikir satu ini seperti intelektual-intelektual kebanyakan; lebih memikirkan hal besar ketimbang hal-hal kecil, lebih berbicara di tataran pusat peradaban ketimbang perihal desa-desa, ketimbang perihal batas-batas terluar, terdepan, terjauh peradaban. Tentu saja tuduhan ini masih bersifat tuduhan awal dan sementara; perlu dibuktikan lebih jauh. Namun yang pasti, Benjamin kala itu galau dengan hidupnya; melihat ketidakpastian pada keadaan perpolitikan Jerman pada khususnya dan dunia pada umumnya serta ketidakpastian hidupnya sendiri. Kala itu juga muncul kembali imajinasi bunuh diri yang pernah muncul di usia mudanya.

Ketika Benjamin kembali ke Jerman melewati Paris dari Marseille pada 21 Juni 1931, Anjungan Hindia Belanda sedang aktif-aktifnya. Beberapa hari kemudian, 28 Juni 1831, anjungan itu terbakar berkeping-keping. Uraian Gouda perihal ini menarik. Dari penelisikan pihak keamanan konstruksi bangunan dan instalasi listrik, anjungan itu sesungguhnya teramat kokoh dan tidak mungkin terbakar lantaran adanya kesalahan instalasi listrik atau hal-hal semacam itu. Kelalaian manusia yang katakanlah lupa mematikan api atau membuang puntung rokok yang masih menyala sembarangan pun tak mungkin menghasilkan kebakaran yang demikian itu.

Di sisi lain, di dalam imajinasi fiksi yakni di dalam novel karya Matu Mona yang memang ditulisnya di Paris bersamaan dengan peristiwa tersebut, ada imajinasi perihal sabotase. Gouda mengutip narasi yang disuarakan tokoh Mussotte di dalam novel Matu Mona itu,

Saya adalah salah seorang dari Timur, salah satu yang sedang dipamerkan sebagai un puple Indonesien (orang Indonesia) … Jiwa dan raga saya serta yang terhormat rekan-rekan saya yang berkulit berwarna telah diinjak-injak dan telah dinodai: mereka telah ditelanjangi di hadapan orang-orang beradab kulit putih. Saudara-saudara, andaikan orang-orang kulit putih dipajang di pameran seperti ini pada sebuah Pameran di Timur (Indonesia), jika Anda diminta untuk bertelanjang, memasak ular dan dipaksa makan makanan yang sudah berbau busuk, tidakkah jiwa Anda akan terasa sakit dan seakan-akan disayat? Andaikan saja Pameran ini berlangsung di Timur, tentu saja akan terjadi abu dan asap sebelum mulai dibuka, karena kita orang-orang Timur tidak akan menunggu lama sebelum kita melakukan tindakan. Bukankah Francois (seorang petualang dan Sosialis Prancis) sendiri yang mengatakan: lakukanlah apa yang dapat kalian lakukan hari ini, jangan menunggu sampai besok? Apakah Anda, kamerad-kamerad, menggunakan nama Sosialis hanya sebagai topeng, sementara perbuatan Anda tidak jauh berbeda dari orang-orang borjuis itu? (hlm. 395-396)

Sebenarnya, imajinasi Matu Mona ini bersambung dengan pernyataan sikap dari kelompok seniman surealis Paris yang mengeluarkan manifesto agar orang-orang tidak mengunjungi Pameran Kolonial itu karena pameran itu semacam sirkus yang menjijikan dan akan membanjiri penonton dengan ‘kenikmatan vulgar’. Mengapa demikian? Karena, lanjut manifesto itu, orang-orang terjajah adalah sekutu dari dunia proletariat.

Apa yang ditulis perihal reaksi kaum surealis ini mengingatkan saya sekilas pada salah satu adegan di dalam film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Di dalam adegan itu, Nagini, seorang perempuan cantik yang bisa berubah jadi binatang yakni ular besar, dipertontonkan di sebuah sirkus dengan narasi kira-kira, “Nagini yang bertahun-tahun tersesat di hutan rimba di pedalaman Kalimantan”. Saya tak yakin memang bahwa J.K. Rowling tahu bahwa di dunia muggle, pada era yang sama dengan era cerita karyanya itu, terjadi juga semacam sirkus yang demikian itu. Artinya bahwa imajinasi perihal yang timur sebagai sesuatu yang liar, terbelakang, dan menyeramkan, terus hadir di dalam imajinasi manusia barat bertahun-tahun kemudian, katakanlah hingga J.K. Rowling membuat skenario cerita di atas. Ia hidup di dalam imajinasi manusia barat tanpa disadari lantaran ia muncul pada detil kecil di dalam cerita tersebut. Sesuatu yang jika dilihat sekilas dari keseluruhan cerita film itu tampak tak berarti.

Saya langsung membayangkan semacam adanya rombongan seniman atau sekelompok seniman yang diajak pihak pemerintahan, kala itu tentu saja Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, untuk ikut ambil bagian di sana. Mereka, yang mendapat kesempatan itu, tentu saja bergirang hati untuk ikut serta. Beberapa di antaranya adalah para penari Bali yang masih kanak-kanak, usia tertuanya 12 tahun. Mereka dibawa ke Belanda dan lantas ke Paris untuk dipertontonkan pada sebuah lemari kaca, demikian Gouda bernarasi. Seniman-seniman yang diajak serta ini, sebagaimana juga keadaan kita saat ini, terdiri dari mereka yang konseptor, katakanlah pekerja-pekerja karibnya para arkeolog singkatnya sarjana Belanda kala itu, para seniman penerjemah ide para konseptor tersebut, dan para seniman pelaksana. Para gadis penari belia dari Bali tersebut masuk di katagori ketiga ini.

Kemungkinan besar memang orang seperti Soedjojono, atau seniman sealiran-senasib dengannya, tidak diajak ikut serta. Pada 1931, Soedjojono memang diperintahkan Ki Hadjar Dewantara untuk membuka sekolah baru di Rogojampi, Banyuwangi. Saya kira, data tentang sesiapa yang ikut serta bisa kita cari tahu. Namun demikian, saya memang lagi malas untuk ngulik lebih jauh.

Anjungan Hindia Belanda yang terbakar itu menuai banyak simpati. Termasuk dari Pemerintah Prancis sendiri yang lantas memberikan sedikit sumbangan untuk Pemerintah Belanda. Anjungan itu lantas dibangun kembali dan pada Agustus 1931 dibuka kembali.

Bicara tentang Prancis, kolonialisme, dan juga filsafat mengingatkan pula pada seorang pemikir dari Vietnam bernama Tran Duc Thao. Ia belum di Prancis kala itu. Ia masih berusaha menyelesaikan pendidikannya di Vietnam sebelum nanti, beberapa tahun kemudian, melanjutkan studi ke Paris di bawah bimbingan fenomenolog Maurice Merleau-Ponty di École Normale Supérieure. Vietnam bagi Prancis seperti Indonesia bagi Belanda. Maka tidak heran, Gouda mengutip sebuah kalimat yang keras dari seorang jurnalisnya, Nam Dan, yang menulis demikian dalam rangka mengomentari Anjungan Hindia Belanda itu, “siapa pun tahu bahwa akan segera datang suatu masa ketika Hindia Belanda Timur akan dilatih menjadi komunis, masa ketika kedamaian dapat dibangun melalui kebijakan yang fleksibel dan liberal.” Kita tahu tentu saja bahwa ramalan Nam Dan itu tidak tepat hingga hari ini.

Catatan terakhir saya setelah membaca risalah Gouda ini adalah di jantung peradaban seni kala itu, Paris, sebelum berpindah pasca Perang Dunia II ke New York, terjadi pula semacam tarik menarik antara selera kolonial (orang-orang Paris dan para turis yang tercengan melihat segala yang dipamerkan itu), pascakolonial (protes dari Matu Mona, kaum surealis dan juga kaum komunis Prancis), dan juga selera ‘mereka yang berada di depan tapi sulit menoleh ke belakang’ (para pemikir seperti Walter Benjamin contohnya). Tarik menarik ini yang nantinya membuat Tran Duc Thao, setelah dengan gemilang membuat pembacaan baru terhadap Edmund Husserl di dalam disertasinya, ketika pulang ke kampung halamannya memutuskan untuk mengumpulkan dan menulis perihal cerita rakyat.