Musik adalah penyembuh jiwa. Begitu Phytagoras pernah berujar. Apalagi di zaman bergegas ini. Ketika kerja di tanah kapitalis menyedot begitu banyak waktu bersantai manusia, musik sebagai salah satu hiburan dan wilayah pemanja sukma terasa begitu penting. Kenyataan mecandrakan begitu mendalamnya musik (selanjutnya dibaca: musik pop) masuk ke kehidupan manusia.

Sejarah telah mencatat begitu panjang jalan yang ditempuh musik sejak masa pra sejarah hingga “zaman MySpace” ini. Begitu banyak genre musik terus berkembang, terus mewarnai keseharian manusia. Dalam keriuhan itu pulalah, dangdut dan reggae lahir serta berkembang di jalannya.

Melawan Westernisasi

Tahun 1960-1970an bisa dikatakan sebagai masa keemasan musik massa modern dunia. Ketika generasi pasca Perang Dunia II mulai muak dengan peperangan dan segala keadaan perpolitikan dunia, banyak musisi barat era itu (Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Grateful Dead adalah beberapa di antaranya) muncul dan menyebarkan perdamaian, cinta, kebebasan dan anti kemapanan lewat musik. Maka tak heran, muncul counter culture dengan salah satu slogannya yang terkenal; make love not war.

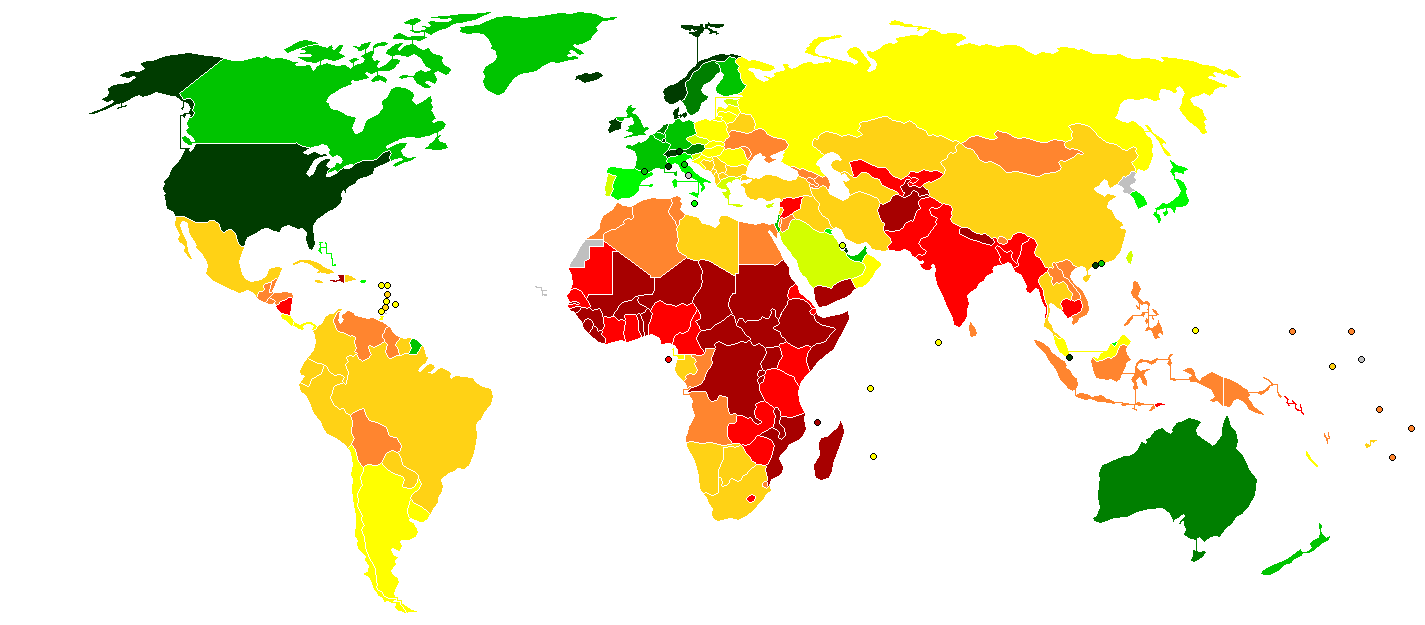

Keadaan dunia yang berimbas pada keseharian lokal turut melahirkan dua genre musik dunia ketiga yakni dangdut dan reggae. Indonesia yang tengah beralih dari orde lama ke orde baru melahirkan dangdut dan Jamaika yang berbenah dari kolonialisasi Inggris menelorkan reggae.

Pada 1970-an awal berkat kerja keras Rhoma Irama, muncul musik baru di Indonesia sebagai bentuk pencampuran musik keroncong, orkes melayu, dengan musik barat. Musik baru ini lantas berdasarkan peniruan bunyi, onomatope, instrumen khasnya gendang, dang dan dut, dinamakan musik dangdut. Di tahun-tahun yang hampir bersamaan, muncul reggae di Jamaika. Reggae dibangun di atas fondasi musik rakyat Jamaika mentho, ska dan rock steady. Reggae menyandingkan instrument elektrik barat dengan alat musik tradisional seperti gendang, bongo dsb (Shuker, 1998).

Kedua genre musik ini memunculkan ’kompromi’ musik lokal terhadap musik barat yang perlahan-lahan melakukan ekspansinya ke seluruh dunia. Sebuah bentuk penjajahan baru yang lebih halus, kompromistis, serta kasat mata. Pada akhirnya, proses akulturasi ini mebentuk sebuah budaya baru yang menjadi kekhasan negeri sendiri. Menurut hemat saya, embrio local genius pada dangdut dan reggae patut direfleksikan kembali, ketika identitas nasional mulai memudar.

Suara Kaum ”Bisu”

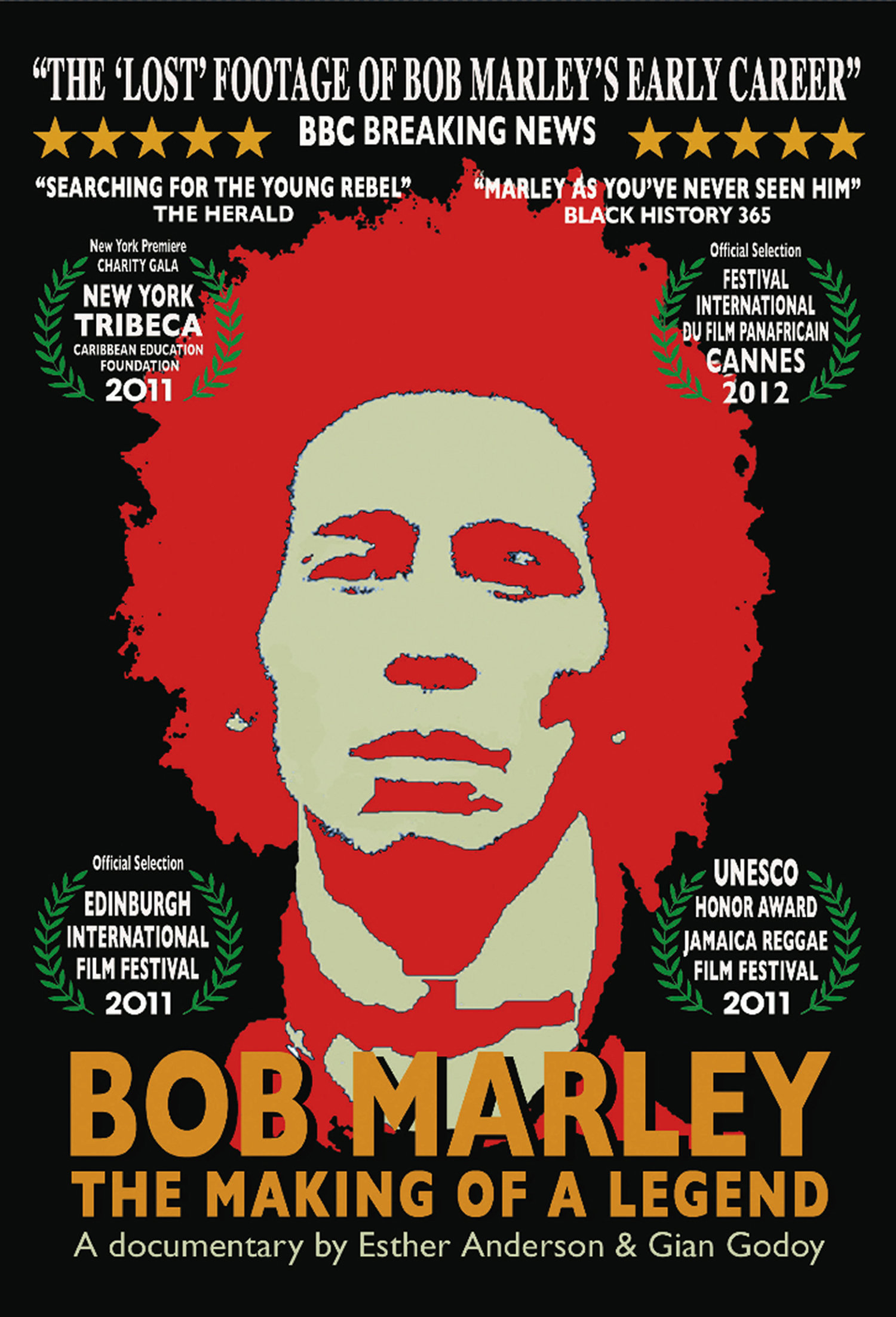

Sama seperti musik-musik lain yang berkembang di era itu, dangdut dan reggae memunculkan pula ”super hero-super hero-nya sendiri. Bicara dangdut tak mungkin lepas dari sosok Rhoma Irama, sama halnya dengan Bob Marley dari Jamaika di ranah reggae. Rhoma Irama dan Bob Marley adalah musisi yang berasal dari kelas masyarakat bawah, sehingga lagu-lagu mereka memproyeksikan apa yang dirasakan dan diinginkan masyarakat mereka .

Tema lagu Rhoma seperti masalah kemiskinan, pelanggaran hak asasi, perjuangan kaum tertindas, pengingkaran janji-janji negara, serta religiositas Islam adalah teriakan masyarakat kelas bawah Indonesa. Bob Marley muncul dengan tema perjuangan ras, persaudaraan, cinta dan kemerdekaan di tengah-tengah gejolak sosial politik Jamaika, perang saudara, serta pengejaran terhadap kaum Rastafaria. Di titik ini, dangdut dan reggae adalah representasi suara komunitas tertentu.

Kira-kira empat dasawarsa sudah usia dangdut dan reggae. Tak bisa dipungkiri, masih banyak apresiator musik pasif bahkan masyarakat luas memandang skeptis kedua genre musik ini. Kaum kelas menengah ke atas Indonesia misalnya, masih menganggap dangdut sebagai musik kampungan, musik dengan apresiasi rendahan. Reggae sering dianggap lebih banyak mudaratnya dari pada baiknya. Walau demikian, dangdut dan reggae masih tetap menjadi hiburan dan penyambung lidah komunitas pencintanya. Reggae telah menolong mereka yang tergabung dalam subkulturnya untuk mengidentifikasikan diri, menentukan pilihan dan bergembira bersama. Dangdut masih tetap penghibur dan pelepas lelah masyarakat kelas bawah Indonesia.

Dangdut dan reggae, dua aliran musik yang lahir dari masyarakat kelas bawah, terus menjadi milik mereka, terus merekam teriakan dan tangisan mereka. Walau hanya mereka yang berujar, meski mereka jua yang mendengar, toh mereka tetap bergembira bersama. Sudah saatnya golongan di luar kelompok minoritas ini mulai melirik musik dangdut dan reggae untuk sekadar mengetahui keinginan dan apresiasi mereka. Lebih jauh lagi, gejolak sosial yang terlihat dari teriakan-teriakan musik mereka patut dikaji lebih jauh. Siapa tahu, anda tersentil untuk merubah keadaan dan memperkecil jarak jurang itu.

Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Bulletin NOT, edisi I-April 2008-terbitan BSO Musik Senar Budaya, FIB-UI.

Pingback: Bob Marley & Kegagalannya Mendamaikan Jamaika - BERTO TUKAN